17-1 貫名菘翁

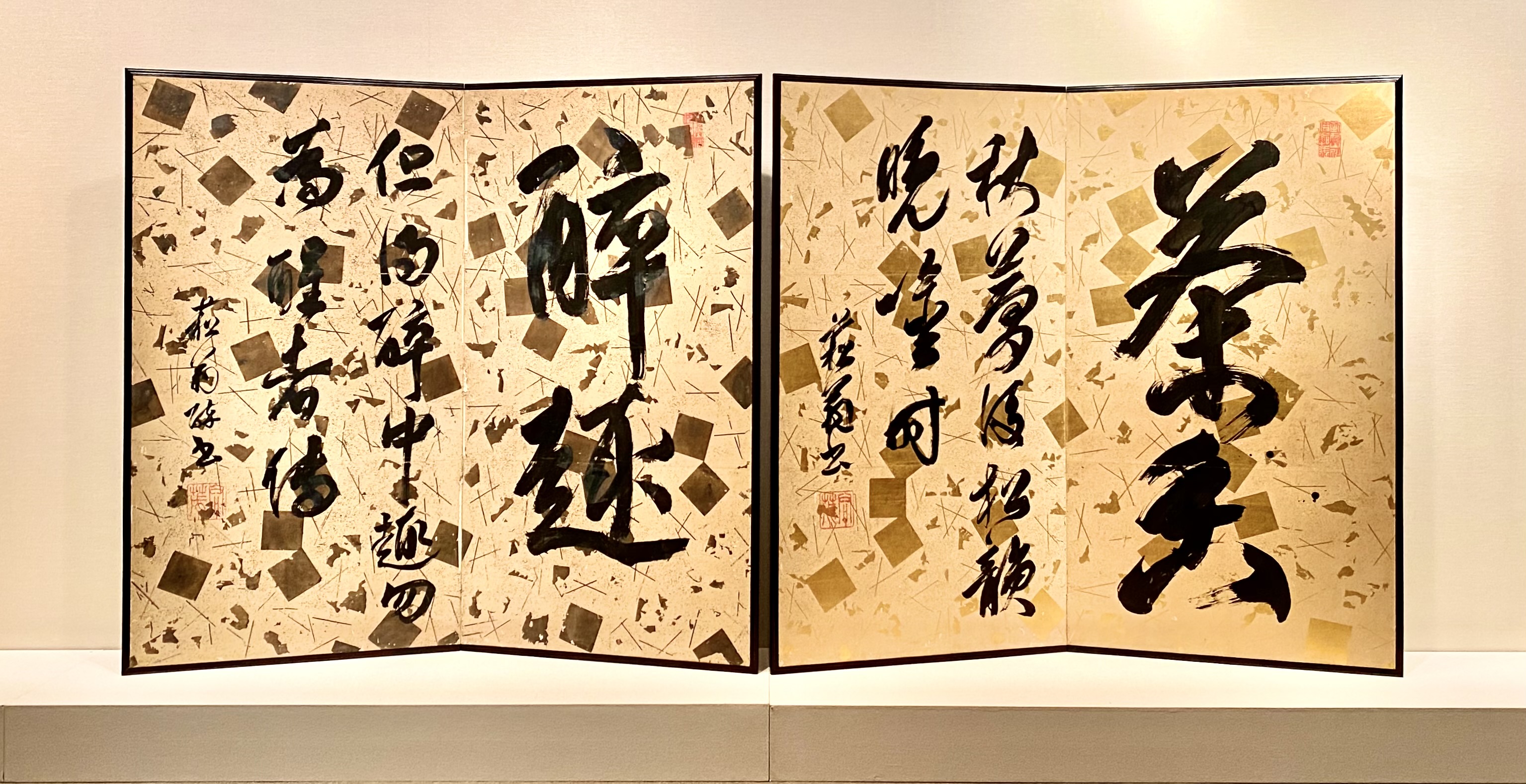

大字屏風「茶香」「酔趣」、「糺林旗亭」

讃岐に生まれた貫名菘翁は、文化文政期の文人趣味が最高頂にあった幕末を生き、やがて京の市井の儒者として名を馳せました。幼少より漢学に触れ、書は西宣行に学んでいます。17歳の頃、高野山に赴き山内の図書を読破し空海に私淑、大坂の懐徳堂に22歳で入門して塾頭も務めたといわれます。そして34歳のときに京で私塾「須静堂」を開講し、身を立てました。詩書画の世界それぞれに名を顕しましたが、とりわけ書の名手として知られ、幕末の三筆に数えられます。

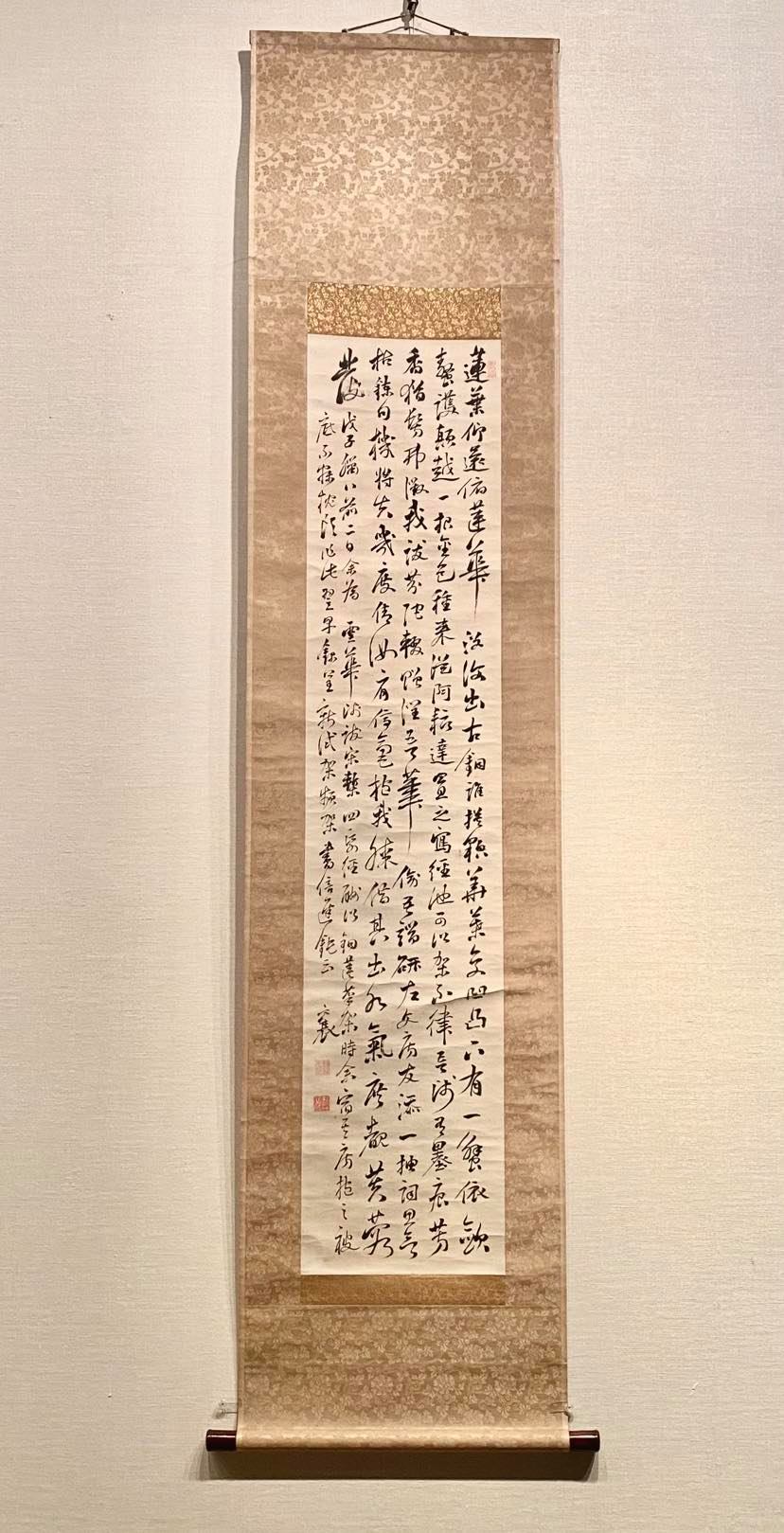

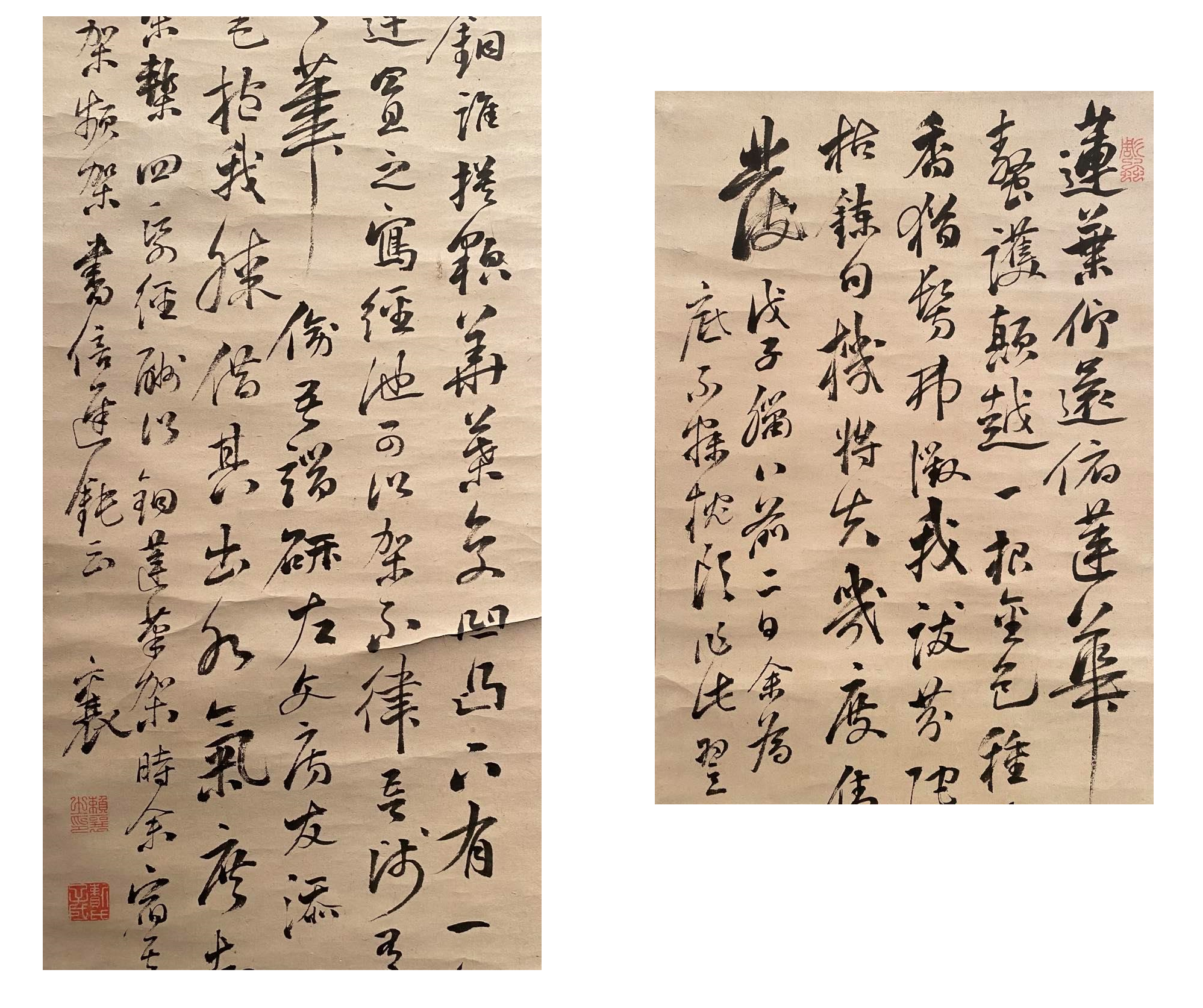

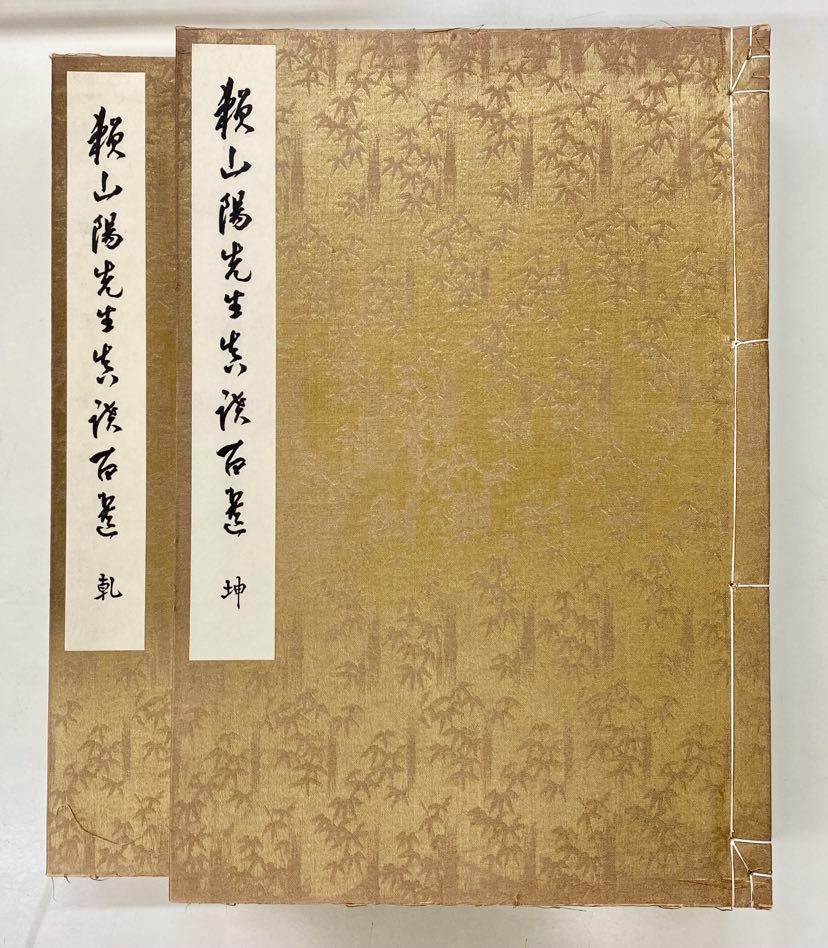

号は字面のとおり、京都の名産すずな(蕪の古名)に因みます。菘翁はとりわけ晋唐の書を正しく伝えようとしました。世に流布する粗悪な石摺を棄て、原石原拓の碑版法帖を蒐集し、さらに日本に伝来する唐人の真蹟も求め、晋唐書法の真相に迫ろうとしました。「蘭亭序」や「十七帖」の拓本に関しては数十も集め、それらを比較して個々の良否を判断しています。また、比叡山に登って「越州録」の跋にある鄭審則の書を、香川萩原寺で「急就章」を臨模しています。「急就章」には跋を加えており、空海の書について東寺にある有名な「風信帖」とこの「急就章」が優れていることを伝えます。菘翁は、書におけるたしかな歴史観と鑑識眼がありました。

晋唐の正統を伝承していく流れは、こうした菘翁の存在が中核にあります。やがて京都では、六朝書道の隆盛へと向かう江戸とは対照的に、王羲之書法に立脚しながら日本の優美さを融化する書を展開していくのです。

今回ご紹介する2点の作品はいずれも菘翁最晩年の作品です。

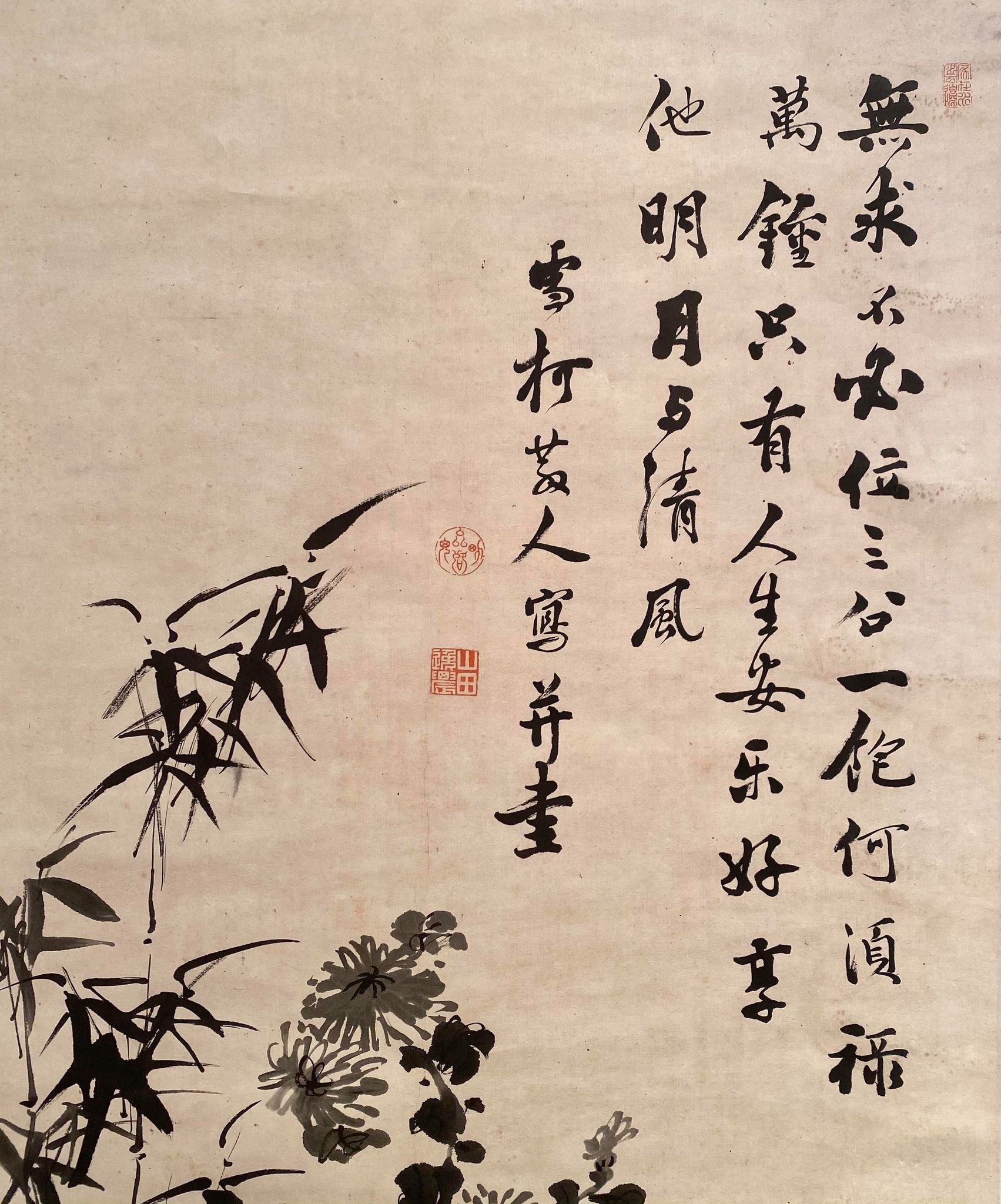

許渾の詩「茶香秋夢後、松韻晩吟時」を書き、金があしらわれた右隻は明朗で、理想的な文人の姿を思わせます。それに対して左隻は「酔趣、但得酔中趣、勿為醒者伝」、落款には酔書とあり、李白の詩「独酌」の一節を書きます。酔中の趣を伝える詩に、酸化して黒光りする銀の渋みが妙味を加えています。菘翁晩年のダイナミックな表現です。菘翁は時折こうした大字作品を手がけていますが、そのなかでも優品に数えられる作でしょう。

https://youtu.be/E9WX7iPx1Vw

▲こちらから動画をご覧ください

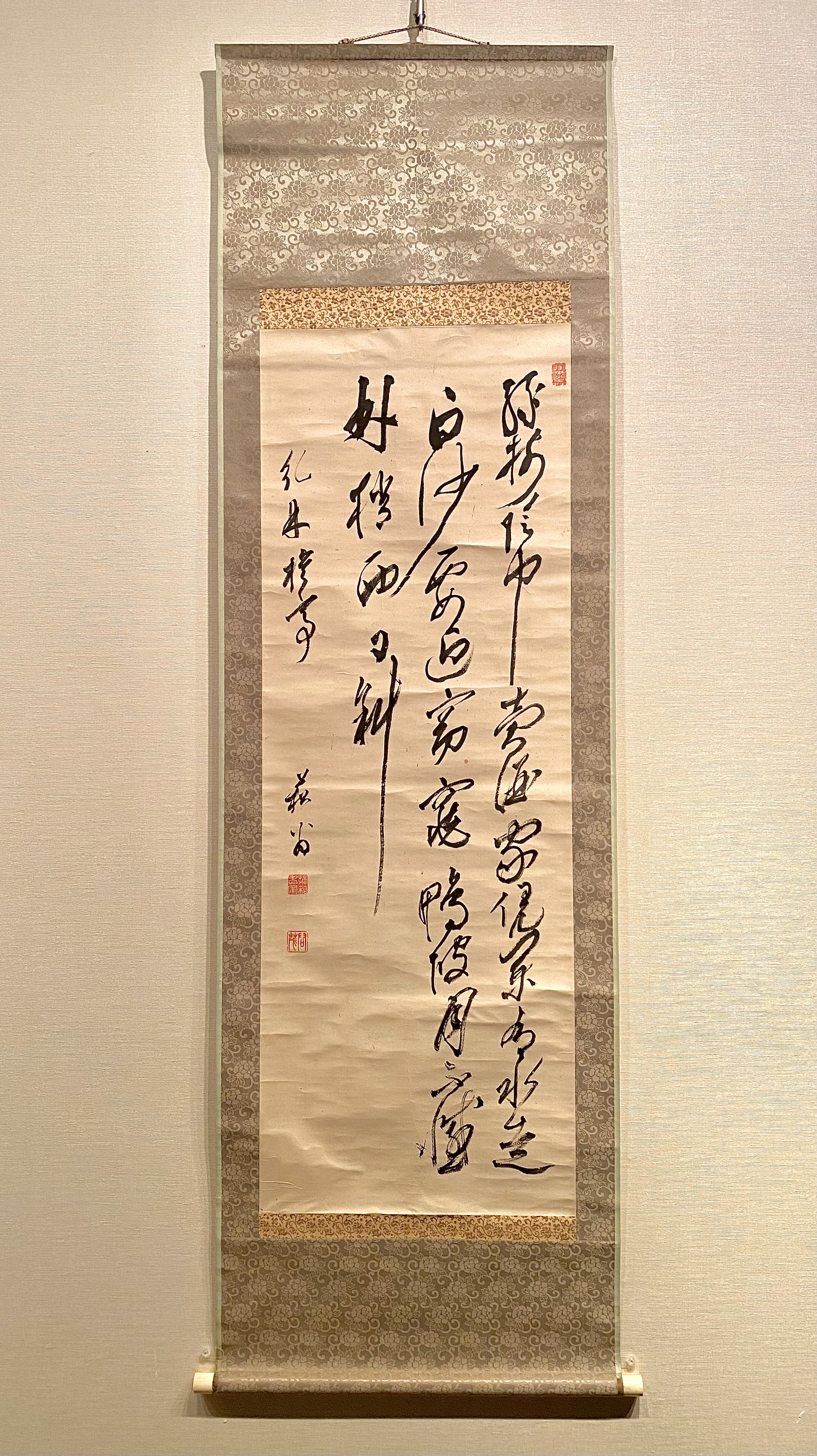

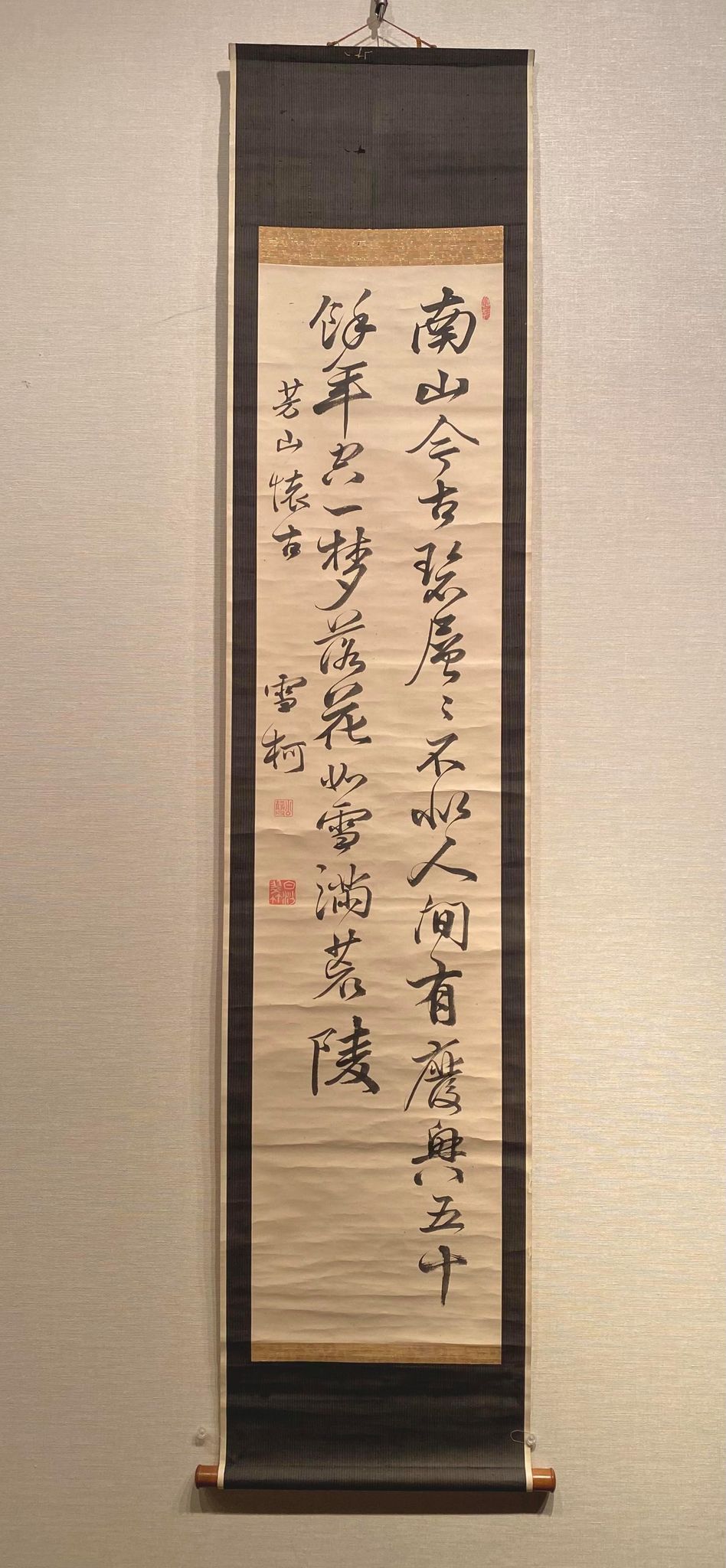

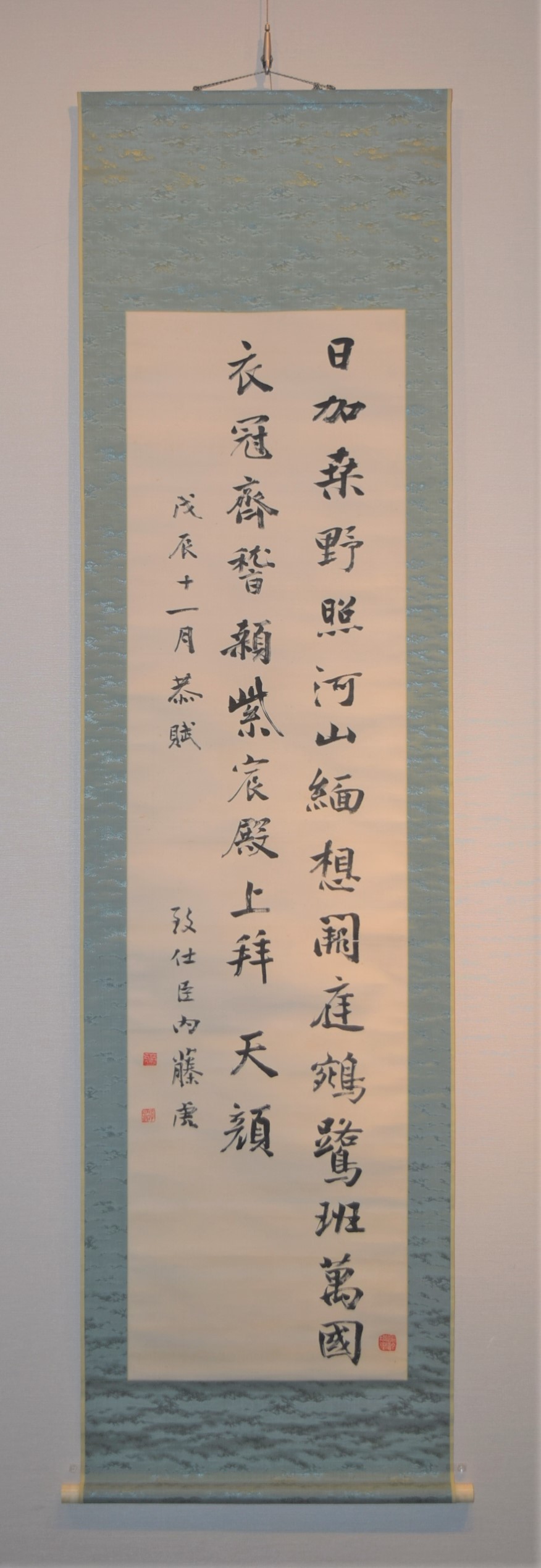

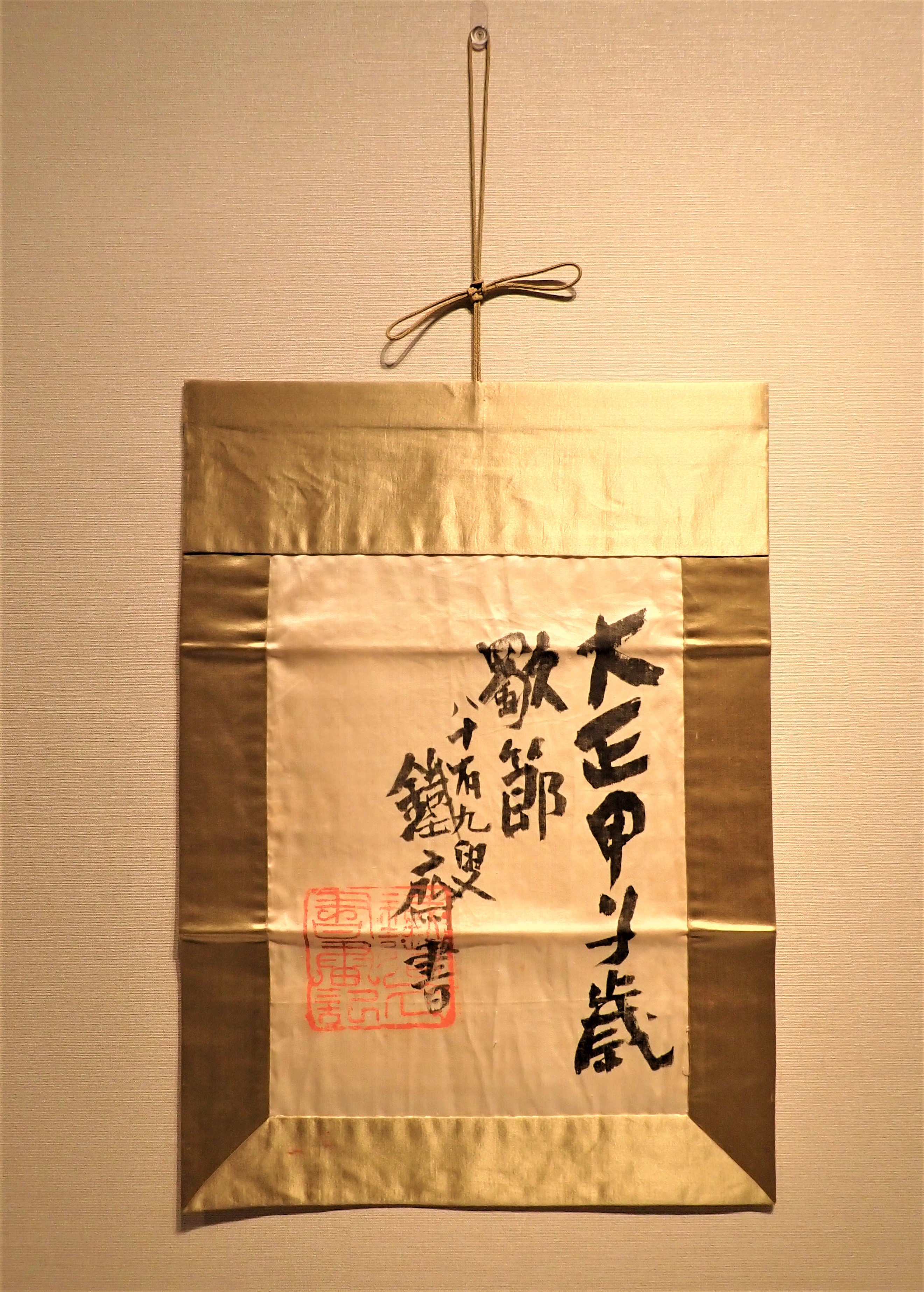

菘翁といえば、最晩年は中風を患ったことで知られます。85歳の春のことです。約半年の間は筆を執ることも困難でした。秋になって漸く筆が執れるようになってから歿するまでの一年間は劇的に書風が変化します。その間の翁の書を、上田桑鳩は「芸術家としては至上の幸福で、(中略)もはや八十四年という永年の犠牲は論ずる必要はない」(二玄社『貫名菘翁』)と評します。こちらの「糺林旗亭」はまさにその時期の作です。

菘翁は79歳で、所有する主要な書籍を下加茂神社に奉納し、これを「蓼倉文庫」と名付けました。同時に自らも岡崎から下加茂に転居して、それらを見守りながら生涯をまっとうしました。この作品は最期86歳の作とみられます。「糺林」は下鴨神社の境内の森を指しており、酒亭に興じた様子を詠います。最晩年はこの地で自身の理想を追い求めたのでしょう。谷口藹山の描いた「須静堂先生自賛肖像」における85歳の翁の柔らかな表情も、熟境への到達を感じさせます。

詩書画に通じ、京の文人サロンの中心に身を置いた菘翁は、生涯学問を重視しており書や画をもって称されることを好まなかったといいます。しかし、王羲之や孫過庭らをベースに練り上げられたその書は、次の時代の書壇に大きな影響を残しました。晋唐書法から奈良平安の書へ、そして江戸の唐様へ。こうした流れを紡いだ菘翁に、今日の京都書道の原点がありそうです。(谷本真里)

【掲載収蔵作品】

大字屏風「茶香」「酔趣」 二曲一双 秋田・小川家旧蔵

「糺林旗亭」 一幅 紙本墨書 127.5×45.0