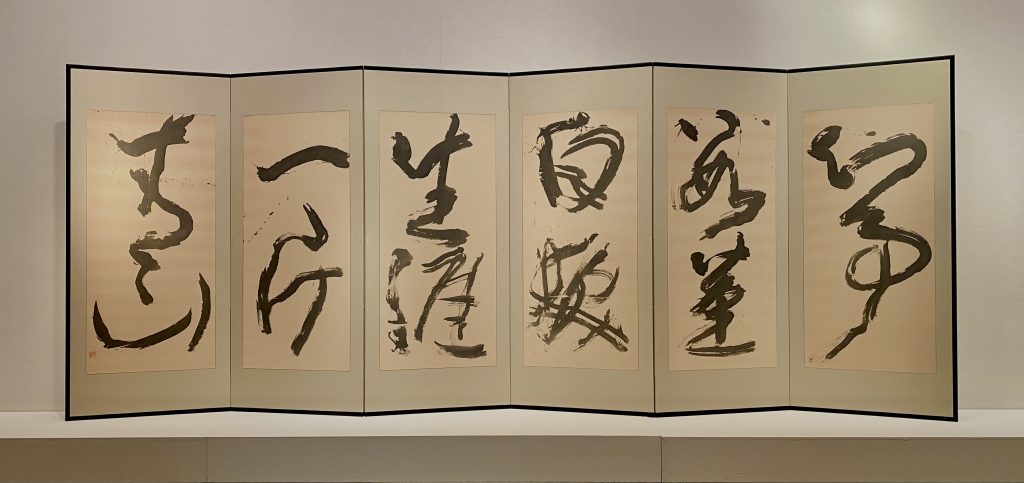

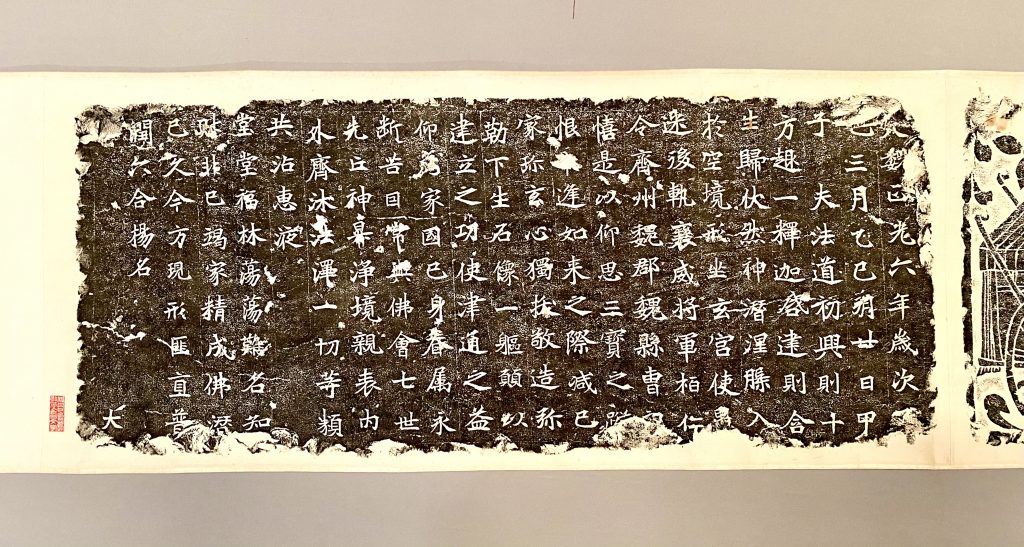

22-1、松井如流「金石聲」

松井如流(1900-1988)は、秋田に生まれ、大正12年に関東大震災に遭遇したのをきっかけに上京し、吉田苞竹に師事して本格的に書を学びました。戦後すぐに日展や毎日書道展が始まった時にはすでに書家として評価され、その後、日展文部大臣賞、日本芸術院賞などを受賞しています。また、昭和24年から刊行された『書品』の編集に携わり、その後の『書跡名品叢刊』の解説も手掛けています(如流の手元にあった拓本は『書跡名品叢刊』の底本になっているものも)。西川寧とともに戦後の中国書道に関する学術的な部分をリードした存在といっていいでしょう。さらに、歌人でもあり、橋田東聲に師事して短歌誌「覇王樹」を主宰し、自詠歌を作品にすることもありました。

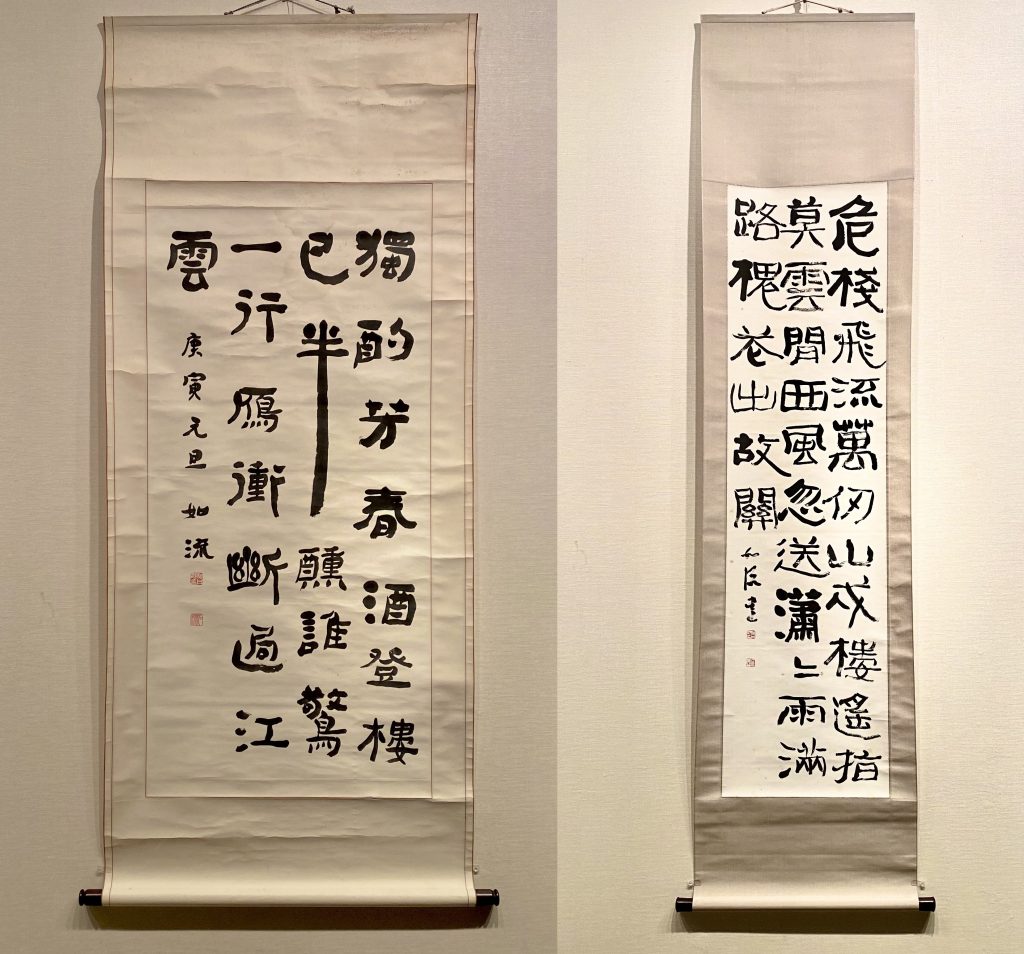

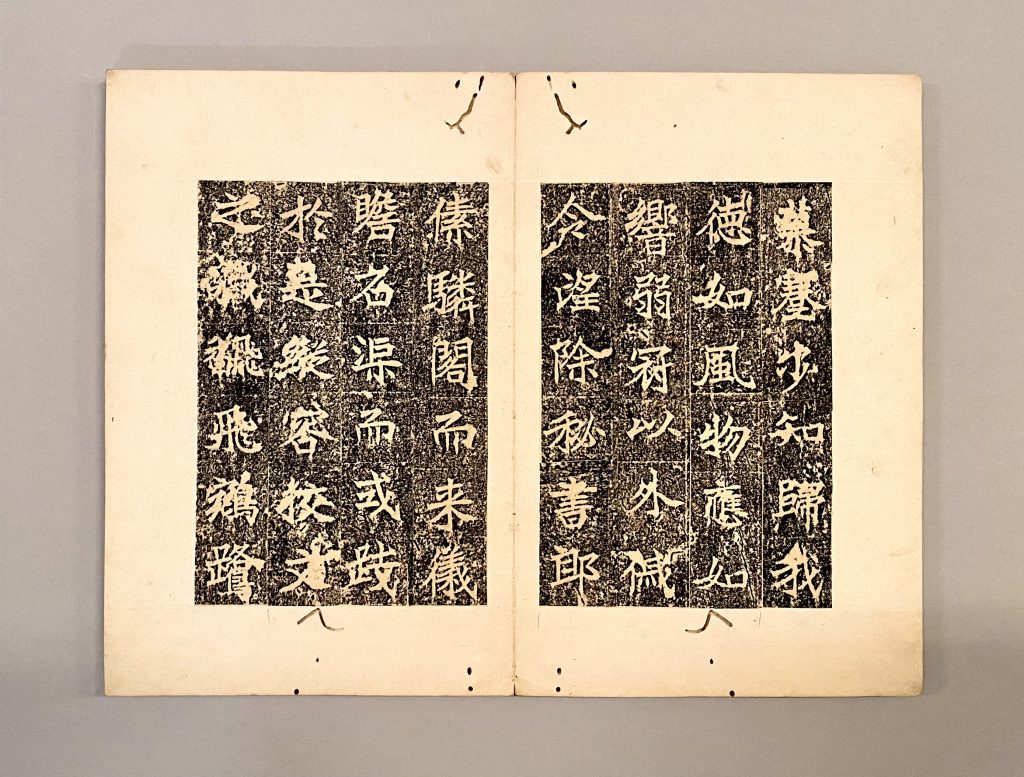

懐が広く、包み込むようなおおらかな筆運びのこの作は、漢隷が背景にあるのでしょう。「開通褒斜道刻石」などの漢碑を連想させます。

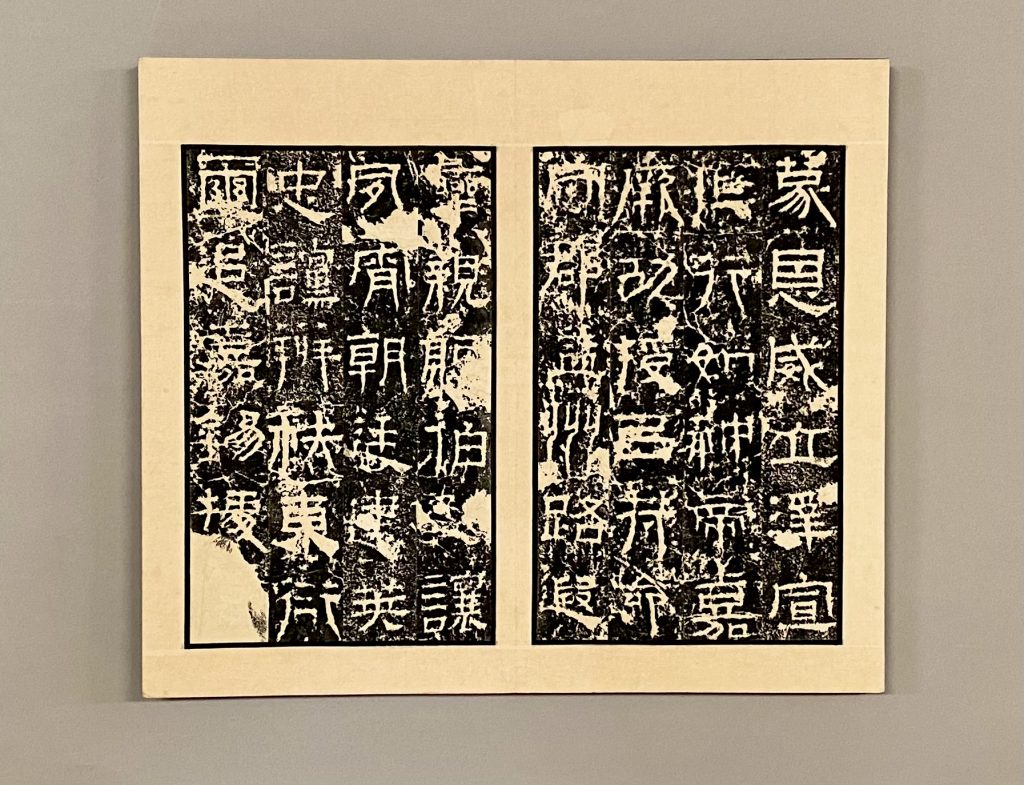

昭和33年に訪中日本書道団員として西安の碑林に訪れた如流は、「五鳳二年刻石」をみて「二つの年の字の縦画を長く引いたところ、また成の字の戈などの篆書風に書いているところなど、少しも気取っていない書き方をしているのはほほえましい。そしてなにか厚みを感じさせるこの風姿には、心の躍るのを覚えた」(『中国書道史隨想』1977年 二玄社)と述べているように、こうした古隷の素朴さに惹かれていたようです。

如流は、木簡や六朝碑などにも早くから注目し、漢隷とアレンジを効かせ、温もりのある書を数多く発表しています。筆にはあそびがあり、本人のやわらかな雰囲気と重なり合うようです。

昭和20、30年代、まだ隷書に注目して作品にする人は少なく、取り上げていても端正な「曹全碑」のような古典が好まれました。そのなかで、如流は整った八分隷ではなく、素朴な古隷を好み、おおらかな趣をもつ古典に集中して取り組んだのです。

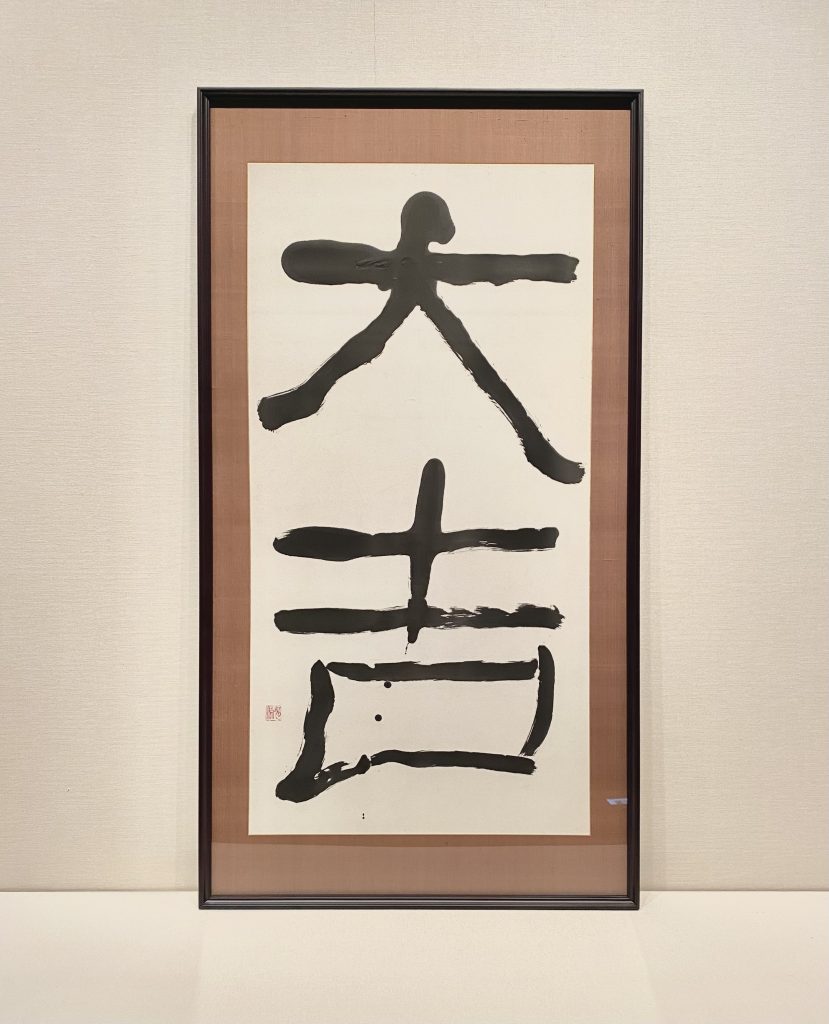

昭和30年代に入ると、少字数による大字書、造形的な表現も多く手掛けるようになり、現代空間を強く意識した作品も多く見受けられます。毎日書道展が昭和36年に「少字数書部」を設置すると手島右卿とともに積極的に推進しました。晩年は、脳梗塞を患い右手を不自由にしましたが、復帰後、「丹愚」(昭和62年日展)などの傑作を遺しています。

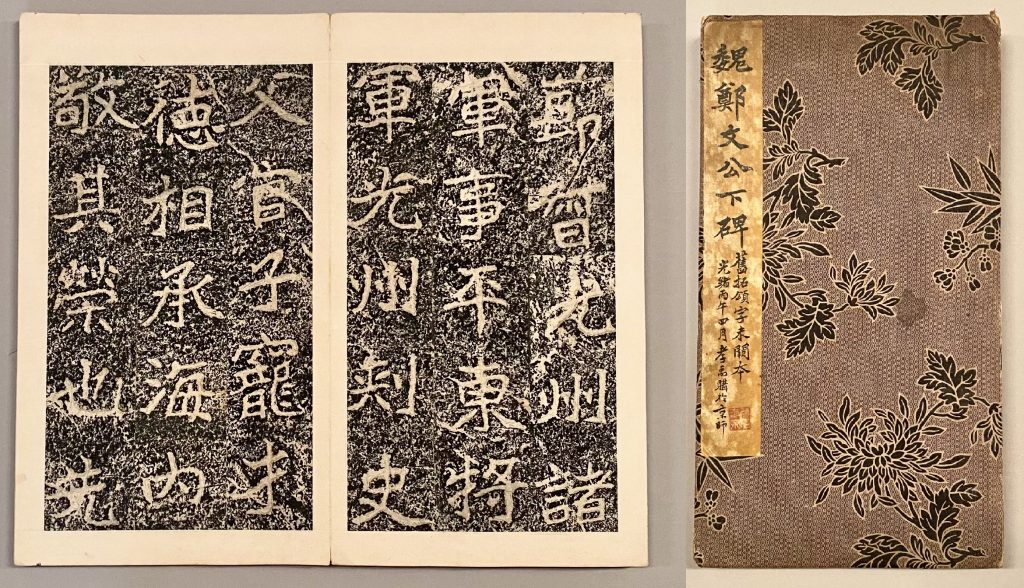

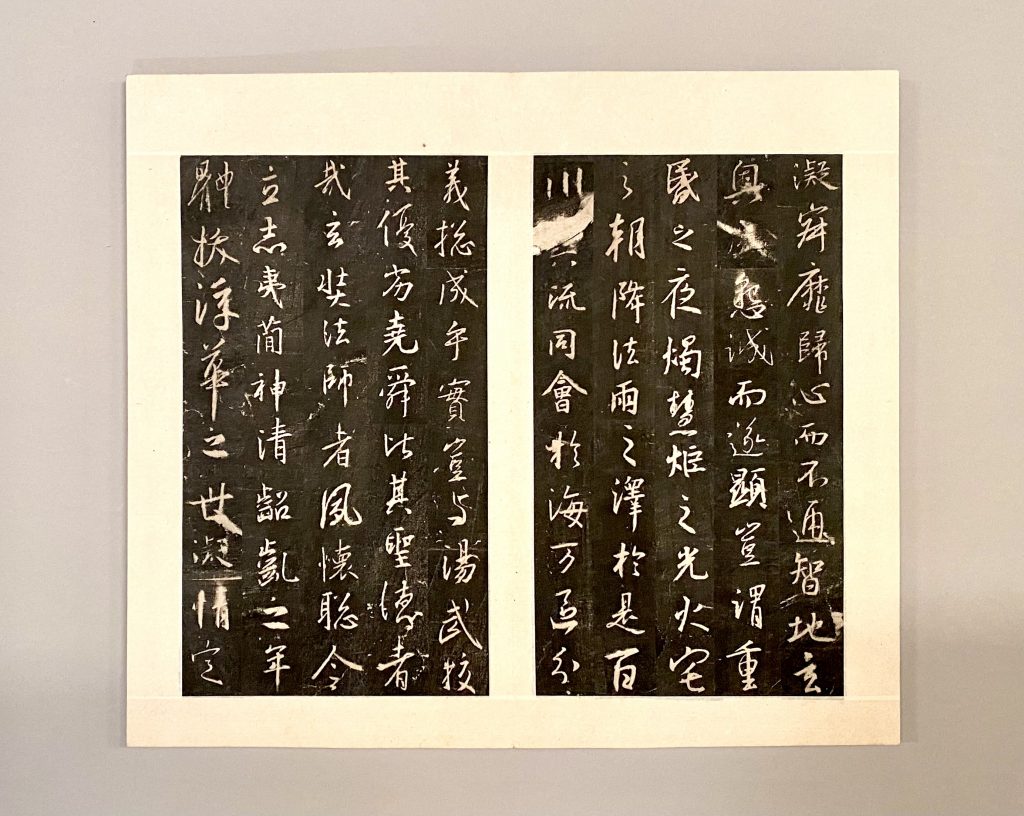

当館では、御遺族の松井家や鈴木桐華先生からご寄贈いただいた作品64件と拓本100余件を収蔵しています。

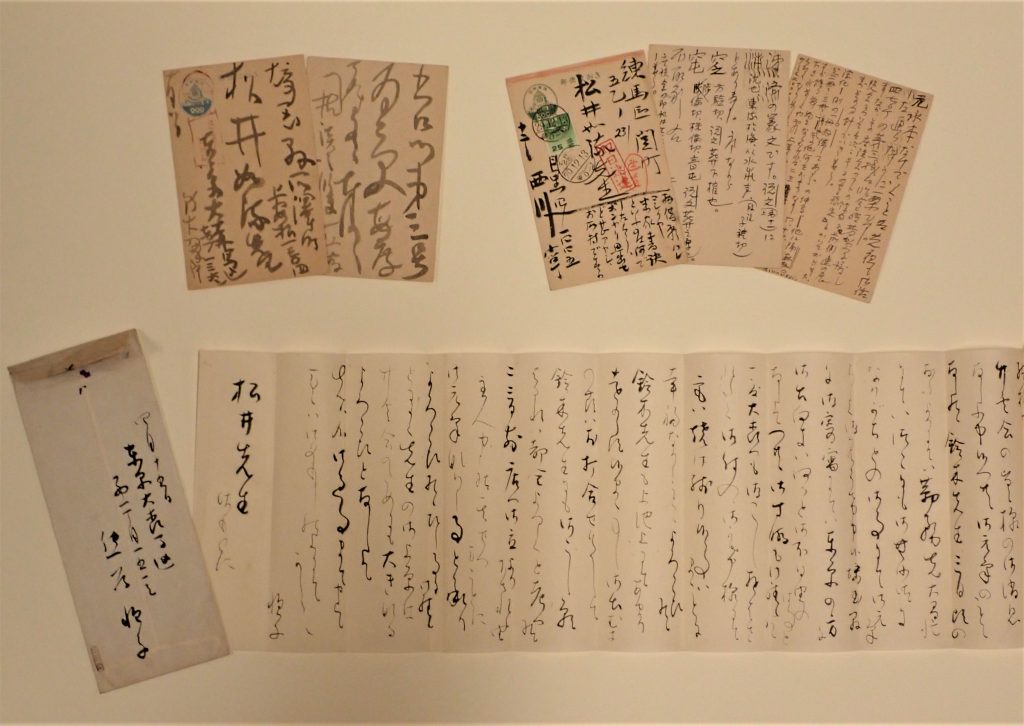

また、周辺の著作物などの資料類や書簡、葉書などもあります。

書簡や葉書には西川寧、豊道春海、鈴木翠軒、熊谷恒子、上田桑鳩、川村驥山などの書家、歌人である土岐善麿などとの交流が確認できます。なかでも西川寧との『書品』に関するやり取りは頻繁に行われていたようです。

今年は松井如流生誕120年の年になります。来年9月に「生誕120年 松井如流と蒐集の拓本」展を開催する予定です。作品のみならず旧蔵の拓本や関連資料も同時に公開しますので是非ご覧いただきたいと思います。(田村彩華)

【掲載作品】成田山書道美術館蔵

松井如流「金石聲」昭和39年(1964)日展 二曲半双 各140.4×69.3㎝ 松井洋子氏寄贈