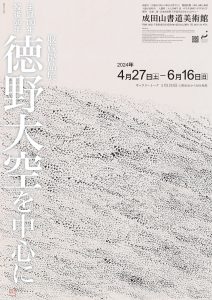

書の公募展100年

小企画 生誕150年歿後50年田中親美―書家との交流を中心に

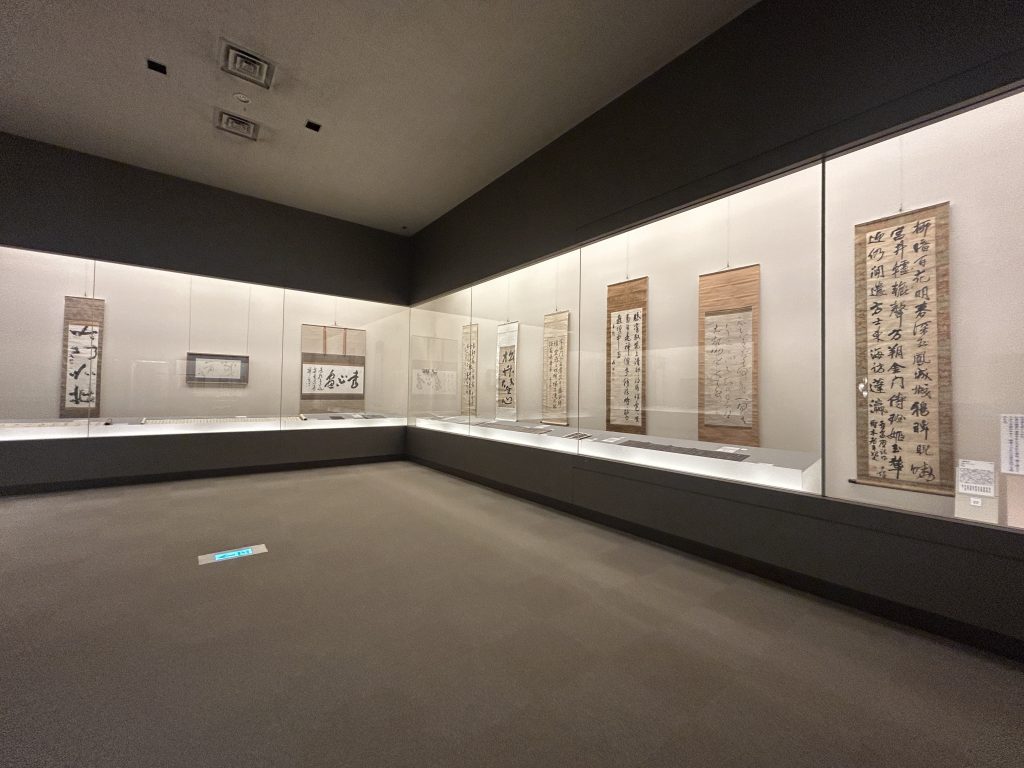

大正14年(1925)に初の書の公募展とされる日本書道作振会展が日本美術協会で開催され、今年で100年になります。

日本書道作振会展を皮切りに、泰東書道院や東方書道会、大日本書道院などの書道団体が公募展を展開し、昭和23年には全日本書道展(現毎日書道展)が創設され、日展に「書」の分野が加わり、こうした公募展で、書は、一定の価値観のもとに評価されるようになりました。作家は出品規定のなかで、鑑賞者の視覚に訴える表現を追求したり、書に対してさまざまな角度から迫ろうと模索し、多様な表現が生み出されています。

今回の展覧会では当館所蔵品のなかから日展、毎日書道展、読売書法展などの出品作を中心に展示し、公募展を軸にしてこの100年を振り返ります。これまでの受賞作を改めてご覧いただく好機となるでしょう。

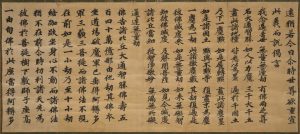

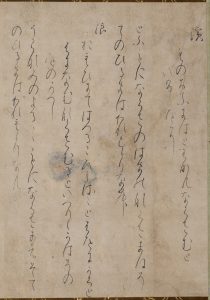

特別展示室では、生誕150年歿後50年にあたる田中親美(1875-1975)の小企画展示を行います。親美は「本願寺本三十六人家集」や「平家納経」など数々の王朝美術の模写を手掛けるとともに、古筆の鑑定や切断などにも関係しました。収蔵品を中心に、親美が手掛けた複製本や親美製の料紙を用いた様々な書家の作品を展示いたします。

会期

令和7年10月21日(火)-12月14日(日)

休館日:月曜日(祝日の場合は開館し、翌平日休館)

開館時間

9時-16時(最終入館は15時半)

入館料

大人500(350)円 高・大学生300(200)円 中学生以下無料

※( )内は20名以上の団体料金

成田山公園紅葉まつりに伴い11月22、23日は入館無料

主催・会場

成田山書道美術館

〒286-0023 千葉県成田市成田640 ℡.0476-24-0774

交通

JR・京成成田駅下車 徒歩25分またはタクシー

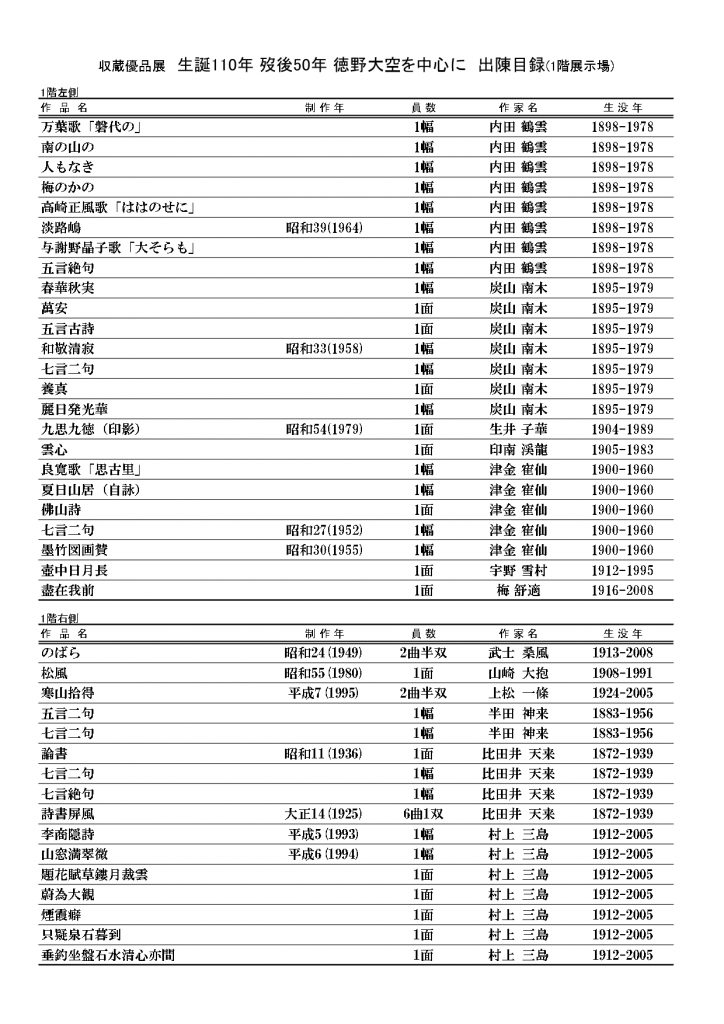

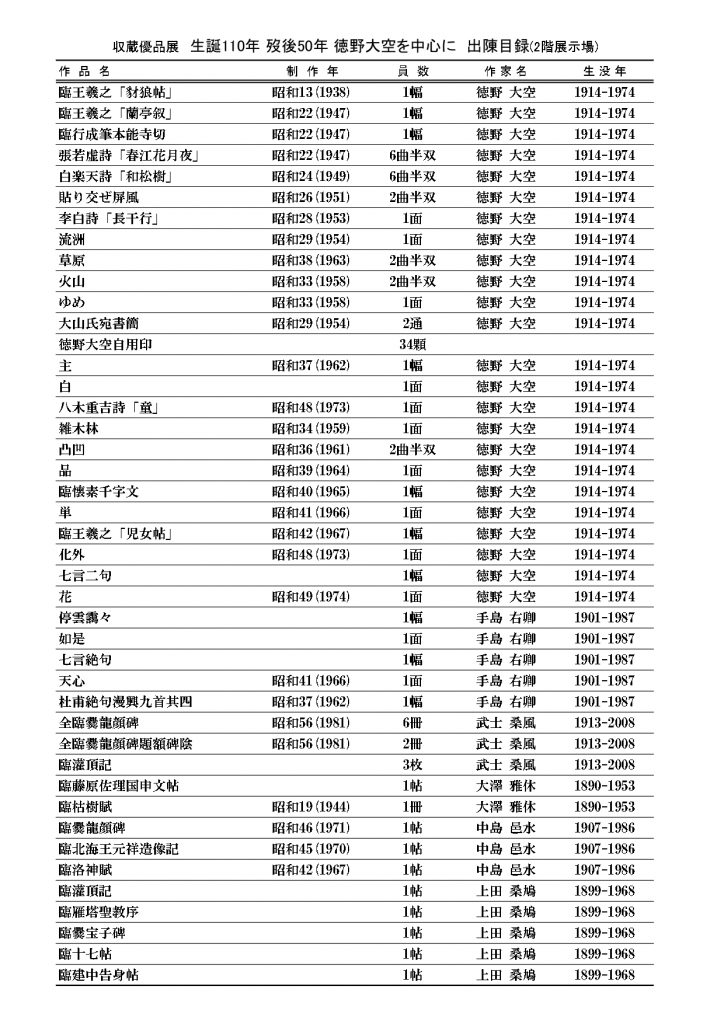

主な出品予定作品※すべて成田山書道美術館蔵

≪書の公募展100年≫

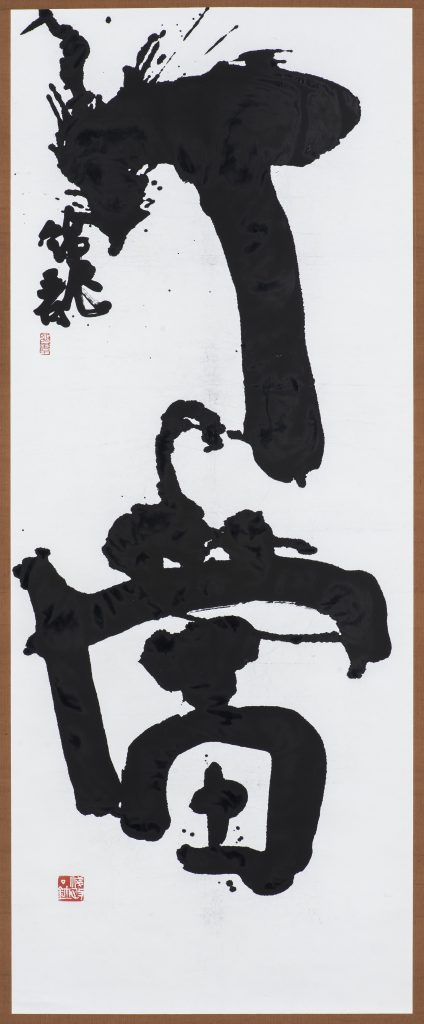

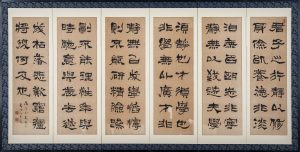

徳野大空「白楽天詩「和松樹」」六曲半双、昭和24年日展特選

小山やす子「伊勢物語」一面、昭和32年毎日書道展毎日賞

新井光風「九穀斯豊」一面 昭和47年日展特選

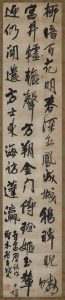

尾崎邑鵬「蘇東坡詩四首」二幅、昭和58年読売日本書法展大賞

永守蒼穹「直後黒い塊」一面、平成23年毎日書道展文部科学大臣賞

≪小企画 生誕150年歿後50年田中親美―書家との交流を中心に≫

田中親美作「平家納経(法華経見宝塔品第十一)副本」一巻

中野越南「古今和歌集賀」一巻、昭和38年(田中親美製料紙)

-300x250.jpg)

-191x300.jpg)

-300x262.jpg)

-300x300.jpg)

-199x300.jpg)

-212x300.jpg)