10-1、書のことば、書のかたち

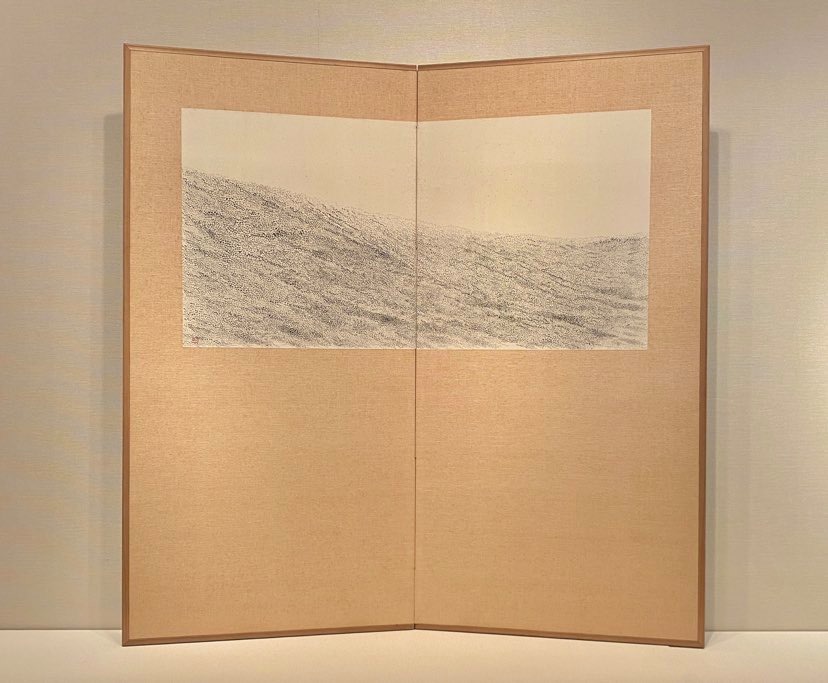

田村空谷「読まないでください」

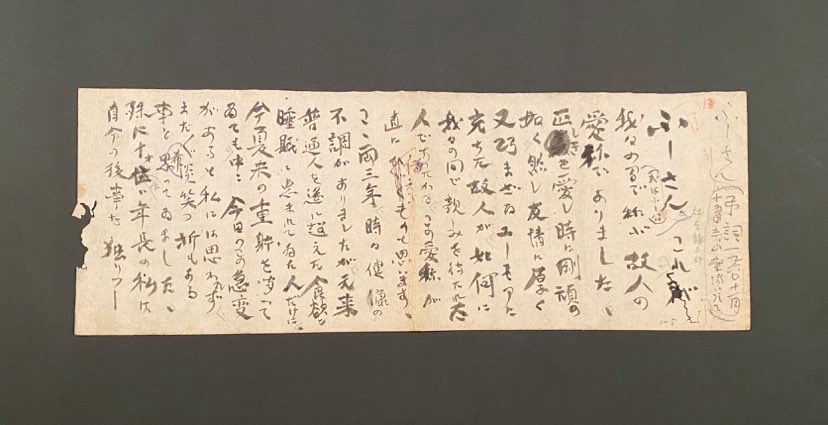

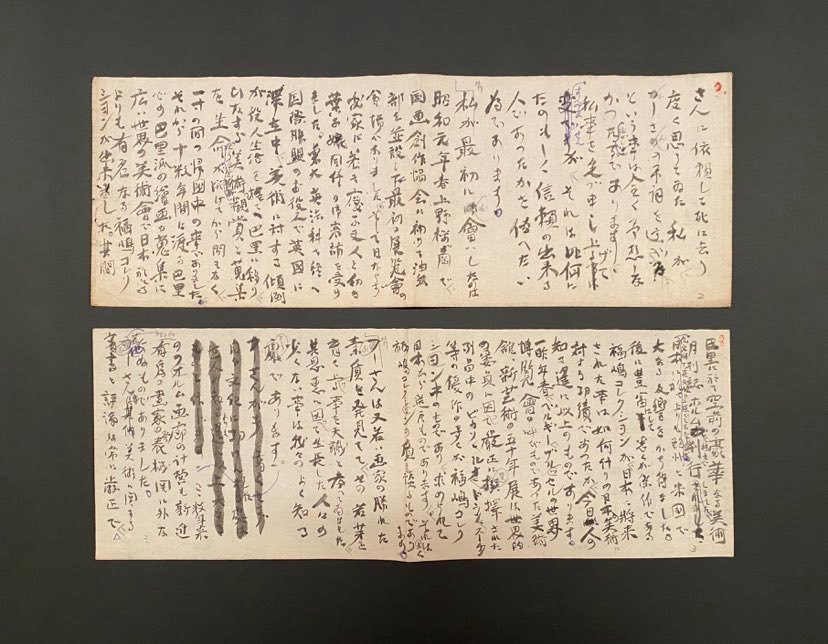

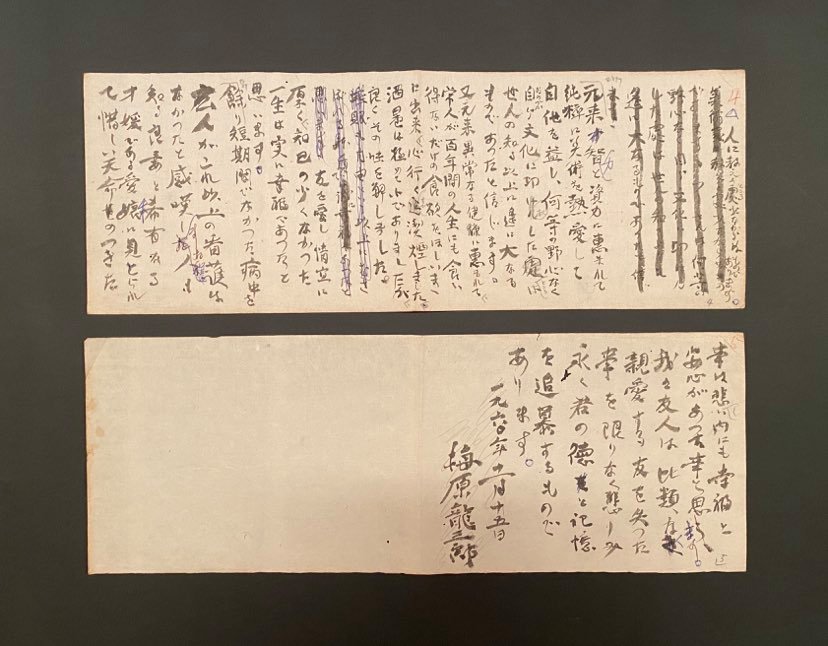

「書は心画なり」という中国前漢の揚雄のことばは、肉筆には私たち一人ひとりの心情がこもっていることを伝えます。そのことばには「言は心声なり」という前置きがあります。「言」は心の声、「書」は心の画として、ともに「こころ」を他者に伝えるものです。

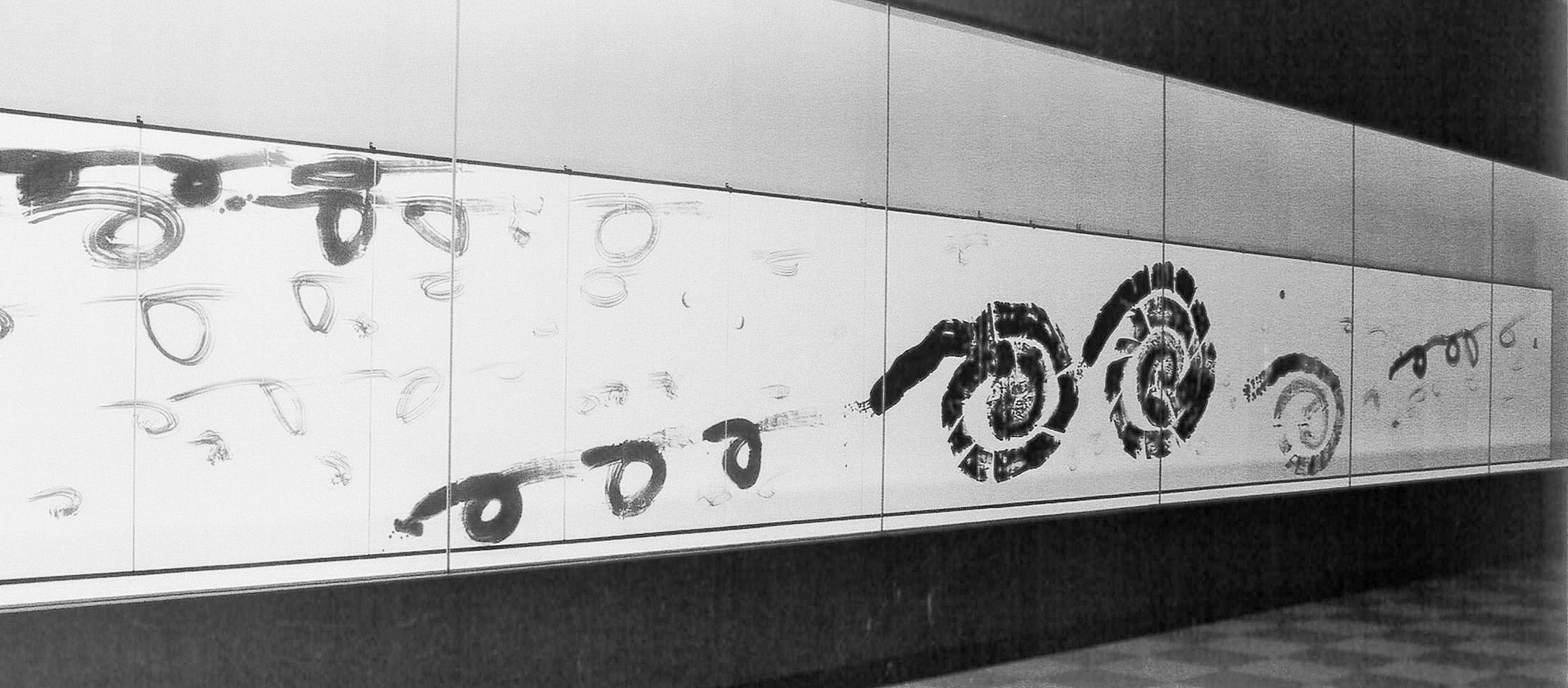

戦後、書への向き合い方やその在り様は変容するところとなりました。すると、書壇やその枠組みを超えて、作家たちは書に内在する美の在処をそれぞれの観点から確認する作業を始めました。

「ことば」の選定や「かたち」の追究には、書き手の「こころ」が露出します。活字ではなく肉筆だからこそ伝わり得る「こころ」が書作品となるのです。

この作品は、田村空谷によることばと表現の関係性を問いかける作品です。活字を押し、最後に句点のみを毛筆で表します。鑑賞者に、「読まないでください」を読ませることに最大のメッセージ性があり、その意外な表現は観る者を引きこみます。また、ことばを活字で表現し、ふだんは書き表すことのない句点を毛筆で書いており、ことばのトリックを応用したその逆説的な表現方法もユニークです。この作品において、どこまでを書表現として認めるのかという疑問が湧くのが率直なところですが、それは自論をもって書作品とします(空谷いわく、「書く」「刻む」「写す」「鋳る」「押す」「拓する」ことが書の主ないとなみであり、「活字を押す」ことは書表現の範疇としています)。

空谷は、この作品によって「書」の在り様や捉え方を訴えかけるようです。現代の書が「芸術」として成立するなかで、可読性の問題はしばしば議論の的となります。

例えば空谷の師、宇野雪村は、昭和39年頃からローマ字による題名を盛んに使用しています。その目的はことばによる連想をさえぎることでした。例えば仏教思想的な「くう」を表現した時、タイトルに「空」とつければ、多くの人は「そら」と読み、青い空や曇り空を思い浮かべ、それは誤読となってしまいます。タイトルにおいてことばと距離を置くことで、造形として純粋に見てほしいという願いが込められているのです(「宇野雪村の美」空谷解説部分より)。

空谷は「音楽も音だけによるものと言葉を付けるものとがある。書も言葉を読んで成立する書と言葉のいらない書がある。」とします。「ことば」や「かたち」の掛け合わせ方、あるいは距離の取り方によって、「こころ」をかたちにするいとなみは、作家の思想によって無限に展開する可能性を秘めているようです。(谷本真里)

【ご紹介した作品】

「読まないでください。」昭和49年 奎星展 一面 166.0×137.0