25-1、尾上柴舟「はとば」

歌人や国文学者、さらに古筆や平安文学の研究者として知られる尾上柴舟(1876-1957)が、書道界、特に仮名の世界に果たした役割は大きいといえるでしょう。

明治9年に生まれた柴舟は、明治のなかごろ、復興和様の時代から書に関心を持ち、大口周魚に師事して近代的な雰囲気を感じながら古筆研究に取り組みました。

明治21年に設置された御歌所は、高崎正風を所長として阪正臣や大口周魚など能書で知られる人たちや平安古筆の研究者として知られる人たちが集まり、平安時代に倣った歌や書が流行します。江戸時代は平安古筆をみることも難しい時代。近代を迎えて写真版の印刷物が出版されたり、田中親美の複製事業が行われたり、茶の湯が盛んになって茶掛けとして古筆が尊重されるようになったりと、文化全体として王朝趣味が盛り上がりました。

柴舟は、明治30年代に大口周魚の計らいで、「桂本万葉集」の写真を印刷したものを見たといいます。大変貴重なものとして柴舟の眼に映ったのでしょう。その柴舟が主張したのが「粘葉本和漢朗詠集」をはじめとする古筆を忠実に再現する古筆至上主義。

また、文検において柴舟が試験委員を務めたことによって、中等教育における模範になり、平安古筆を基本にするスタイルは多くの書道人に浸透し、定着していきました。

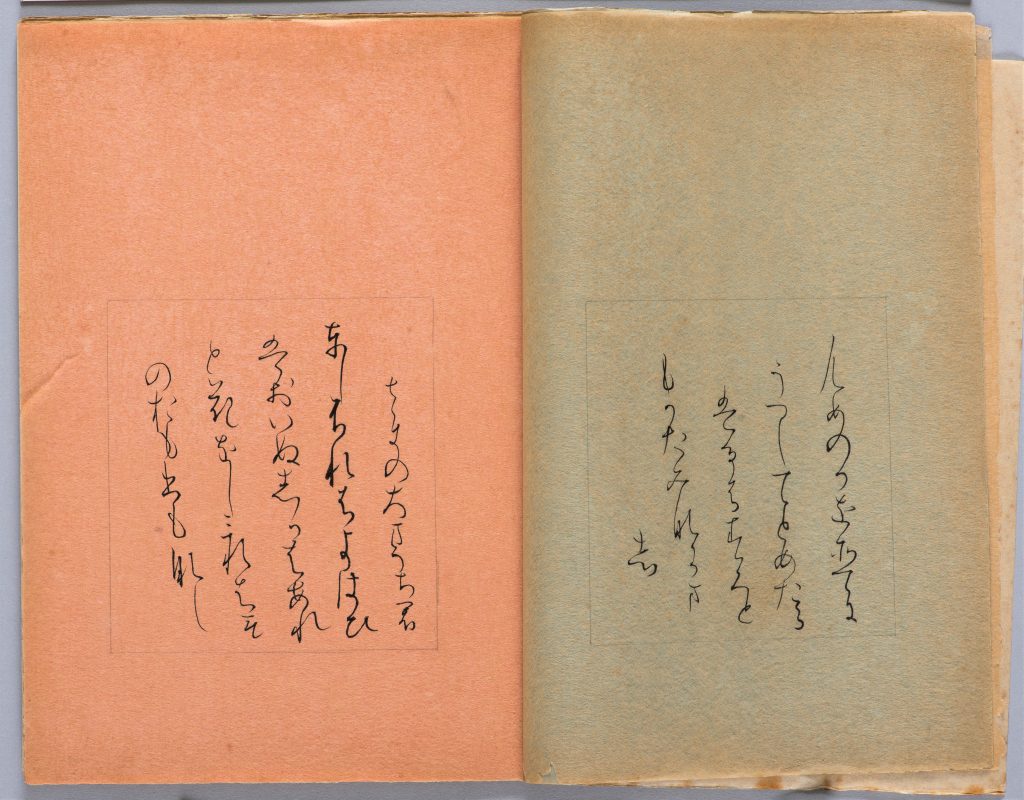

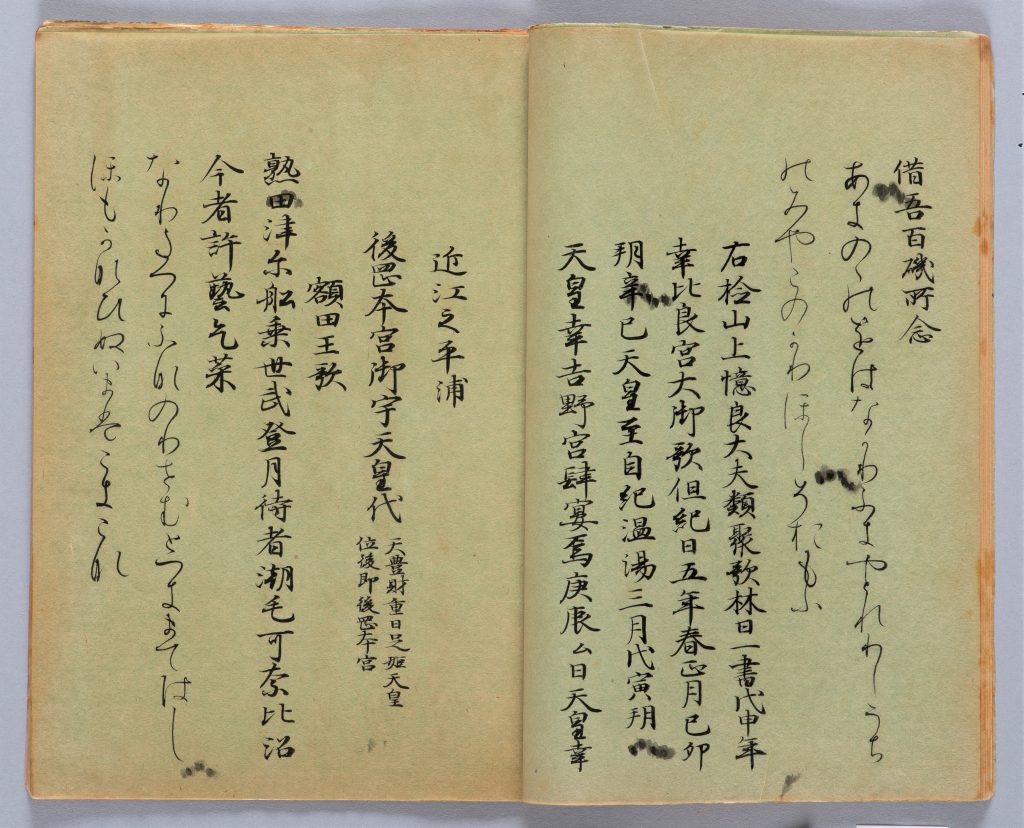

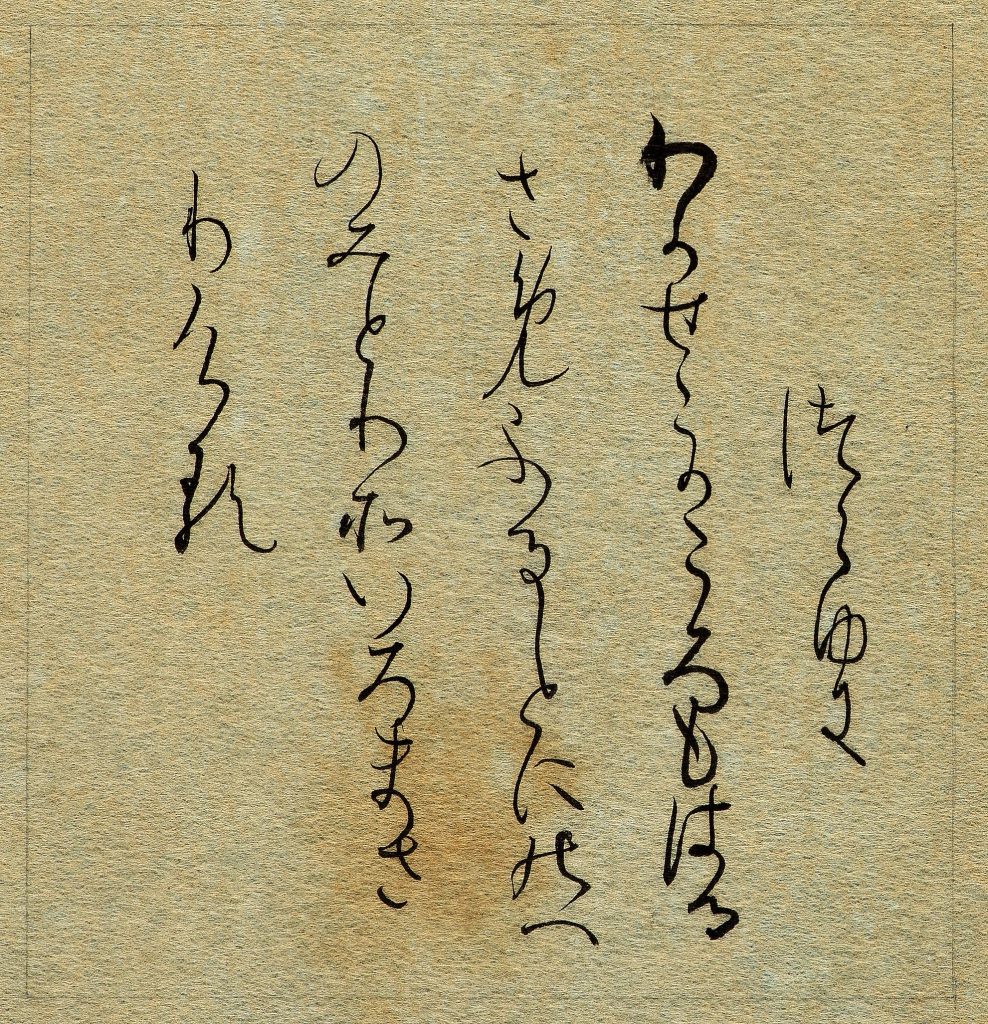

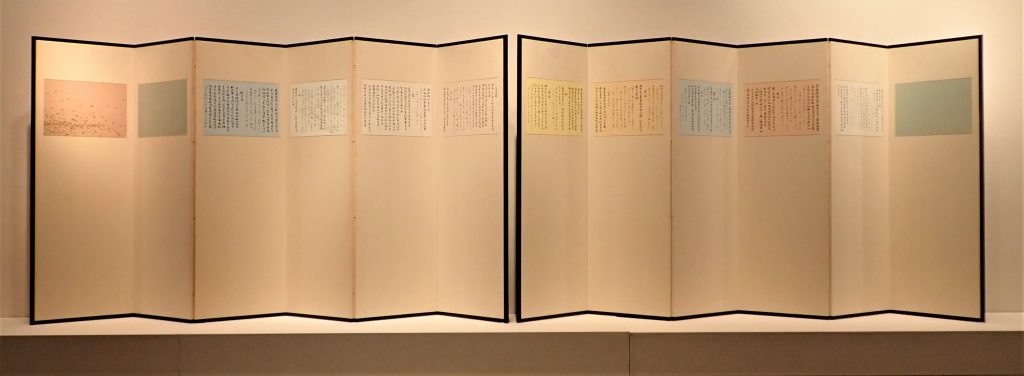

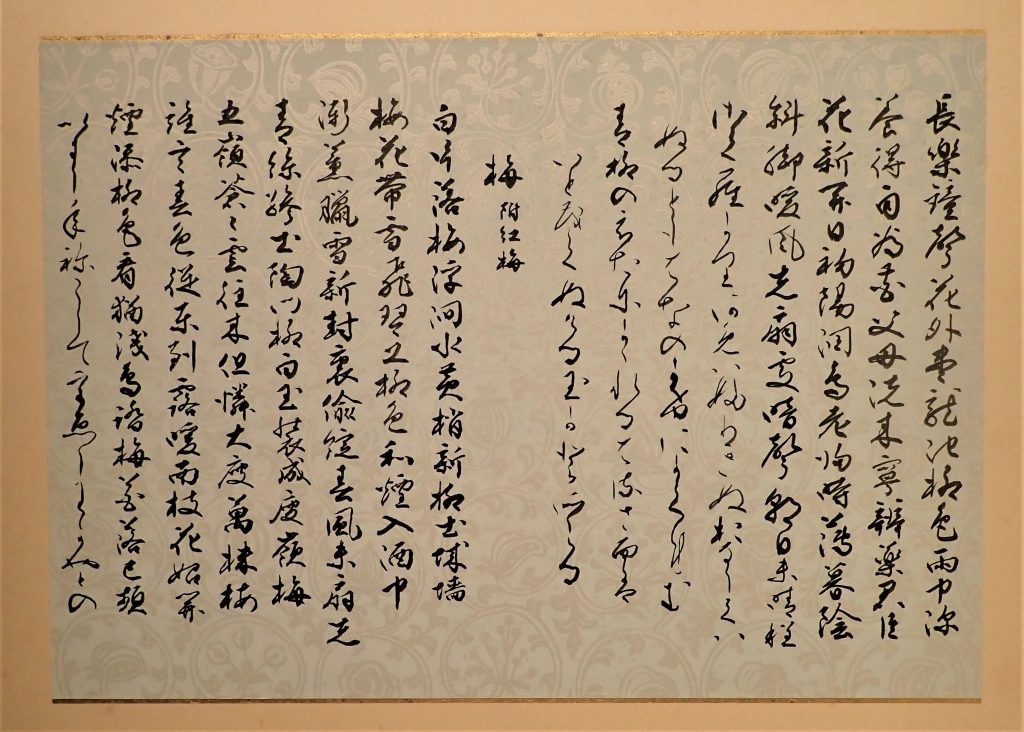

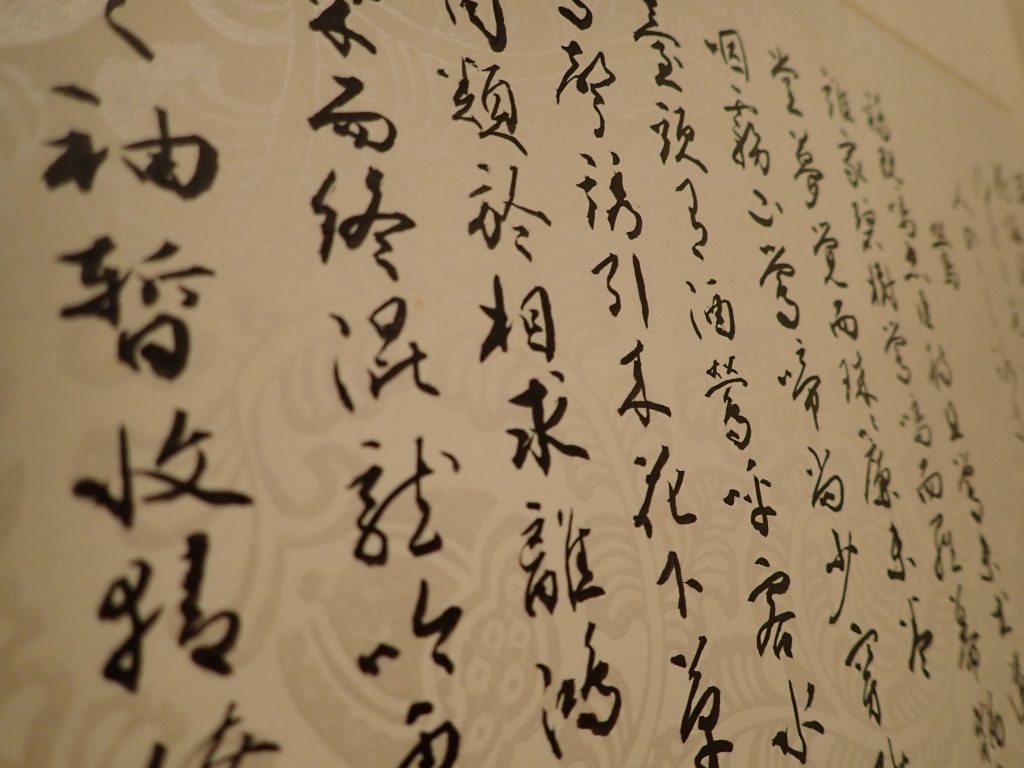

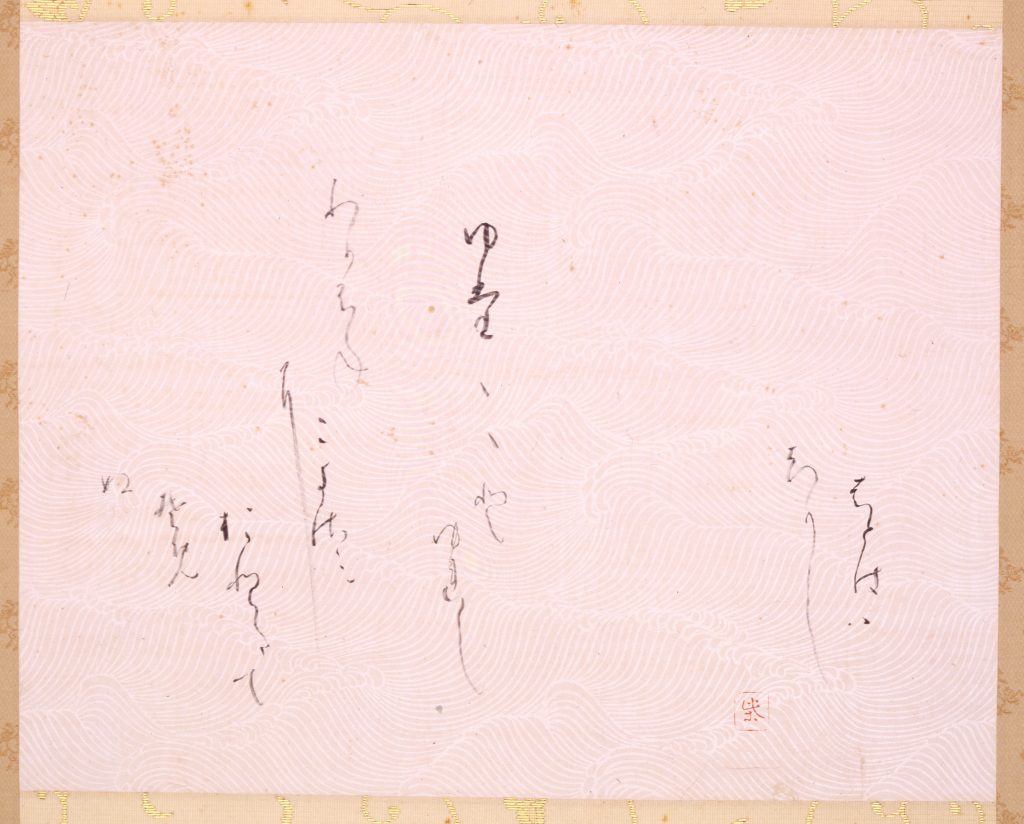

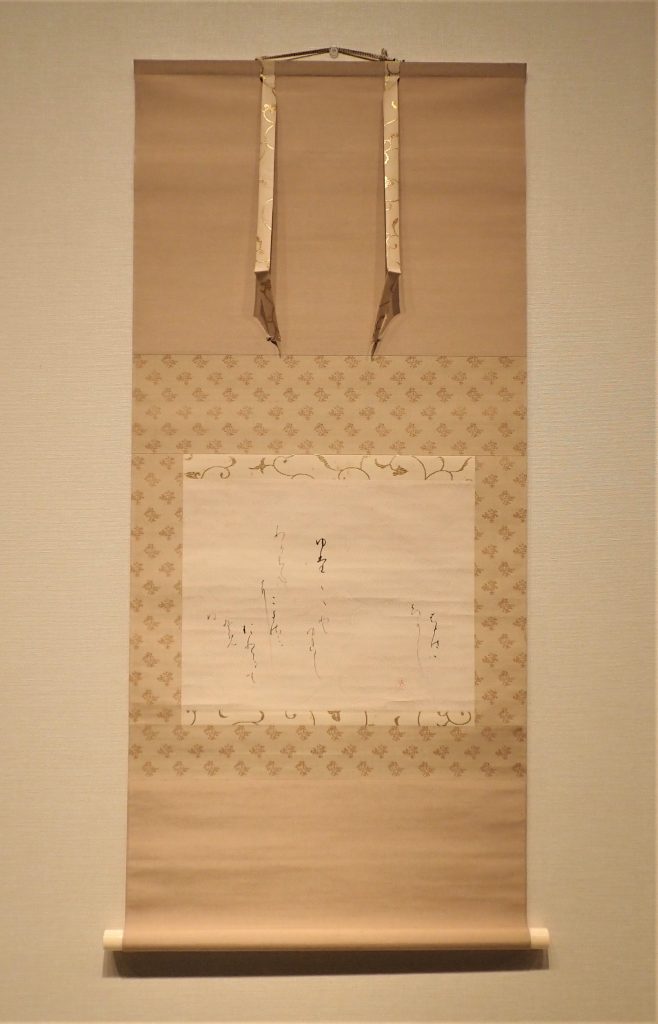

今回紹介する作品「はとば」は、亡くなる直前の栴檀社展の出品作。波模様を摺り出した唐紙に自詠歌を書いています。

平安古筆のなかでも「粘葉本和漢朗詠集」を特に重視し、古筆と見紛うような作品も手掛けた柴舟ですが、晩年は、「元永本古今集」や「石山切」などに心惹かれ、渋みの加わった表現を求めていったようです。古筆に対する評価が次第に変化し、実作にも反映されている様子がわかります。

教育的な指導、テキストという点においては「粘葉本和漢朗詠集」を尊重したのだと思いますが、柴舟のすぐれた技量と研究は広範囲にわたり、非常に豊かでした。柴舟は語学にも長け、中国小説などを原文で楽しんでいました。幅広い教養を身につけていた柴舟が最も尊重したのはやはり平安古筆であり、作品にはその意志が凝縮されていると言うことができます。

柴舟が晩年を迎えた戦後、展覧会を中心とする書壇は活発化します。柴舟も大正3年の東京大正博覧会で最高賞の銀牌を得たことによって脚光を浴びたように、展覧会で立場を築くことが一般化していきます。柴舟は展覧会で立場を築いた最初の人と言ってもいいかもしれません。

誰もが認める存在であった柴舟でしたが、晩年にはその様式や考え方に対する対立的な意見もみられるようになりました。

大字仮名運動の中心を担った安東聖空は、「「古筆切」は冊子や巻子における繊細な美の表現であるのに対して、私は壁面に「大字かな」をもって、さらに強く日本的な美を打ち出すことを意図した。いいかえれば机上の美を壁面に移すこと、この事によって「かな芸術」の新天地を、この様式の変革に求めたのである。」(『聖空作品集』、二玄社、昭和40年)と語り、上田桑鳩は柴舟について「仮名の舞台は今大きく廻るべき時期に到達している事だから、氏は新らしい人々にバトンを渡して委すがよいと思う。」(『書品』第12号、昭和26年)と述べています。

大きな会場に合う大きな作品を望むようになり、柴舟の求める「粘葉本和漢朗詠集」風の細字を巻子本や冊子本に仕立てる様式は古いものであるという認識になっていったのです。

しかし、大字仮名を推称する人たちが尊重するのも結局は平安古筆であって、柴舟が築きあげた古筆研究が基盤になっています。時代の流れのなかで表現様式は変化していきますが、平安古筆を規範とする姿勢は変わりません。古筆至上主義の柴舟が数多くの平安古筆を取り上げたことによって古筆研究の基盤が築かれ、その精神はその後の書家にも受け継がれているといってよいのではないでしょうか。改めて柴舟の行った研究や書作品、その存在を見つめ直したいですね。(田村彩華)

【掲載作品】成田山書道美術館蔵

尾上柴舟「はとば」 昭和31年栴檀社展 彩箋墨書 一幅 31.0×40.2㎝ 杉岡華邨氏寄贈

-937x1024.jpg)

-892x1024.jpg)