6-1、安東聖空

近代を迎え、東京府美術館(現東京都美術館)が大正15年に設立されて以降、書を鑑賞する場は徐々に書画会や煎茶会などから展覧会へと移っていきます。

戦後、昭和20年(1945)に書壇再建を目指して創設された日本書道美術院には多くの書家が参加しました。

現在の毎日書道展は全日本書道展の名で昭和23年から開催され、また同年に日展の五科に書が加わり、その他にも書道団体が誕生しはじめ、仮名を主とした書道会も多く見受けられるようになりました。

これまで仮名は机上作品が主流で、日展でも薄暗い工芸室のケース内に展示される地味な存在でした。

そこで仮名も漢字と同様に広い会場に見合った大きな作品を望むようになったのです。

大字仮名を奨励した安東聖空は次のように述べています。

「古筆切」は冊子や巻子における繊細な美の表現であるのに対して、私は壁面に「大字かな」をもって、さらに強く日本的な美を打ち出すことを意図した。いいかえれば机上の美を壁面に移すこと、この事によって「かな芸術」の新境地を、この様式の変革に求めたのである(安東聖空『聖空作品集』)。

上代の仮名は机上芸術、今の展覧会の芸術は壁面技術だ。壁面芸術に持っていかなければいかん、と理屈をつけて、それには大字を奨励して、当時仮名の審査員だった七人が「七人の侍」よろしく武者修行に出て、地方の主だったものに旅費は一切いらんから世話だけしなさい、ということで盛んになったんです(安東聖空『書のこころ』)。

この「七人の侍」とは、安東聖空(1893-1983)、田中塊堂(1896-1976)、内田鶴雲(1898-1978)、桑田笹舟(1900-1985)、日比野五鳳(1901-1985)、谷辺橘南(1905-1980)、宮本竹逕(1912-2002)のこと。

昭和25年当時、日展審査員を務めていた関西の7人を中心に、全国各地で講習会を開き、大字仮名の普及に努めました。

尾上柴舟が亡くなる昭和32年を境に大字仮名運動は本格化していきます。日展の入選作品や特選受賞作品も大字仮名が徐々に増えていきました。

大字仮名運動は、展覧会が盛んになり書が壁面芸術になったことから、その場に適した表現を追求したことに由来する運動だったのです。

今回は安東聖空を紹介します。

兵庫県姫路市に生まれた聖空は、姫路師範学校を卒業して近藤雪竹に師事し、文検合格後は神戸第一高等女学校で教鞭を執りました。

女学校で仮名を指導しなければならなくなり、「教えるなら正しいものを教えたい」とこれが契機となり本格的に仮名を学ぶようになりました。

このころは尾上柴舟の主張した「粘葉本和漢朗詠集」の全盛期。聖空もはじめは「粘葉本和漢朗詠集」を独学で学びました。

それから高野切第一種、第三種、寸松庵色紙、継色紙、関戸本古今集、元永本古今集と学び表現の幅を広げていきます。

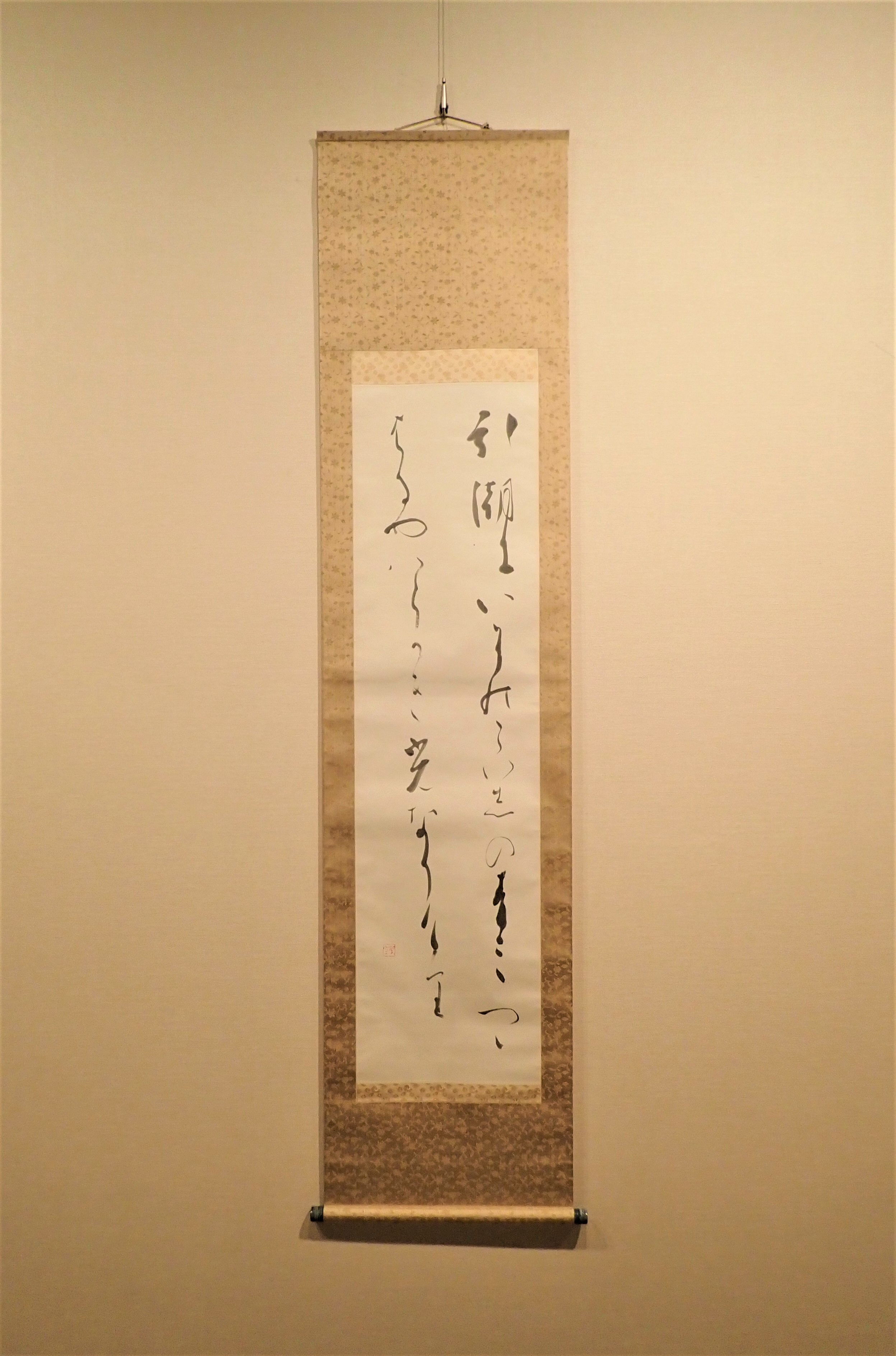

これは昭和32年に揮毫された作品です。

※1

平安古筆を基本にしながら線の太細に変化をつけ、2行目は1行目に沿うように自然な流れで書いています。

大字仮名を奨励した聖空ですが、大字仮名といってもこのくらいの文字の大きさの作品が多いです。

自分の作品は「叙情性がない」と自ら分析していますが、簡素美を尊重した聖空の書は無駄がなくて読みやすく、品格があります。

もう1点細字の作品を紹介します。

これは唐紙や金銀の砂子や切箔などで装飾された粘葉装の冊子本に、北原白秋の歌集『桐の花』から抄出した歌を書いたものです。

※2

「寸松庵色紙」や「継色紙」の散らしの美の分析をした聖空は、余白を広々と大きくとり、散らし書き特有の余白美を展開しています。

複雑な変体仮名や長く続ける連綿もあまり見受けられません。

「簡素に行きつけば品格が出る」と考えた聖空らしい作品です。

こうした聖空の細字の作品は、大字仮名運動があったからこそ生まれたものだとも言えます。

これまでの古筆風の表現とはまた異なり、大字仮名に取り組んだことによって得た表現の幅が広がったのだと思います。

簡素美を尊重していた聖空は、昭和前半期の大字仮名運動から徐々に成熟していく表現に、抑制的に対応しているところがあります。

聖空は仮名の本質を見極めて重視すべきことを軸にし、時代に見合った表現を求めたのではないでしょうか。(田村彩華)

【掲載作品】どちらも成田山書道美術館蔵

※1「引潮に」安東聖空 昭和32年 紙本墨書 軸 129.3×34.1㎝ 森本栖鳳氏寄贈

※2「桐の花抄」安東聖空 昭和29年 彩箋墨書 冊子本 24.8×17.8㎝ 杉岡華邨氏寄贈