9-1、革新的な表現 上田桑鳩

近代を迎えて毛筆が手放され、大正時代の終わりには展覧会における書作品の発表が一般化します。毛筆は日常を離れ、書も伝統芸能化していきます。さらに戦後の民主主義思想や高度成長は個人主義的な創作活動を促し、書道史上においてもそれまでに存在しない革新的な表現を誕生させることになりました。

今回は、そういった革新的な表現にフォーカスします。初回はその流れの先陣をきった、上田桑鳩(明治32年‐昭和43年/名は順/生まれは兵庫)です。

桑鳩は、戦前の書道界に新たな潮流を生んだ比田井天来の弟子第一号として、門下に集まる猛者連を束ね、リーダーシップを発揮しました。昭和8年には書道藝術社を興し、師が他界した翌年、昭和15年には奎星会を設立しています。桑鳩は、書における造形の問題に正面から取り組み、制作の中心にはっきりと据えています。

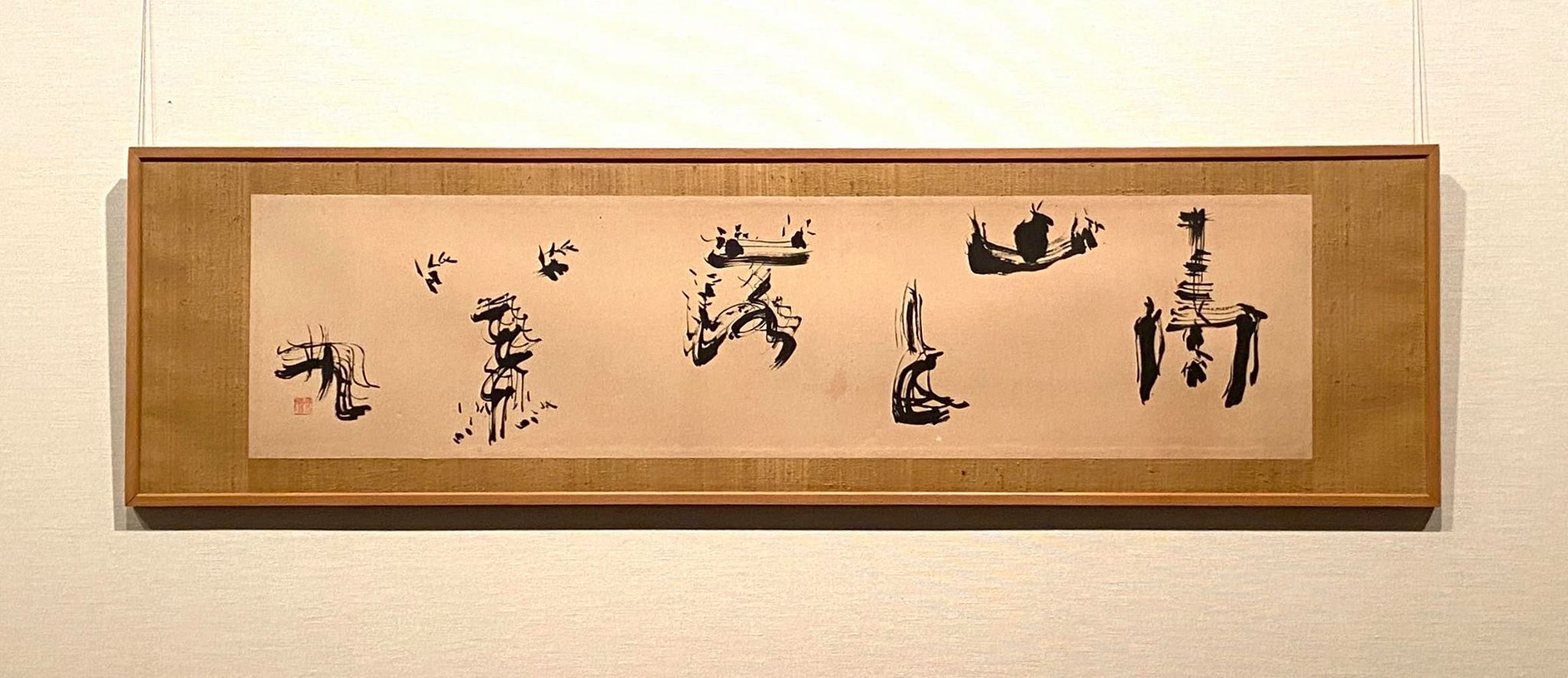

「青山近落葉」は紙に墨で秋の情景を詠んだ漢詩を書いた扁額作品です。半切を横に使用して和額に仕立てた作品で、様式的には戦前の漢字作家の作品と異なるところがありません。しかし、見ての通り、その内容は刺激的なものです。

始筆から割れた穂先を気にすることなく、書き進めています。先が不揃いの箒のような、紙を丸めたもののような、竹筆のような、そんな筆致です。また、落款には大きく「九」とあり、その内側に朱文方印を捺しています。この筆記用具では小さく「鳩」の字を書くことができなかったのでしょうか。もしかしたら、その場の求めに応じて手近な用具によって即興で仕上げたのかもしれません。

字の配置は「落」を中心に一字一字の間を大きくとり、文字を上下に躍らせています。漢字を散らし書きにした作品には、昭和25年の日展出品作「寒江」や昭和27年の日展出品作「開窓青山近」などがあります。この作品もそれらと同時期のものと考えられます。

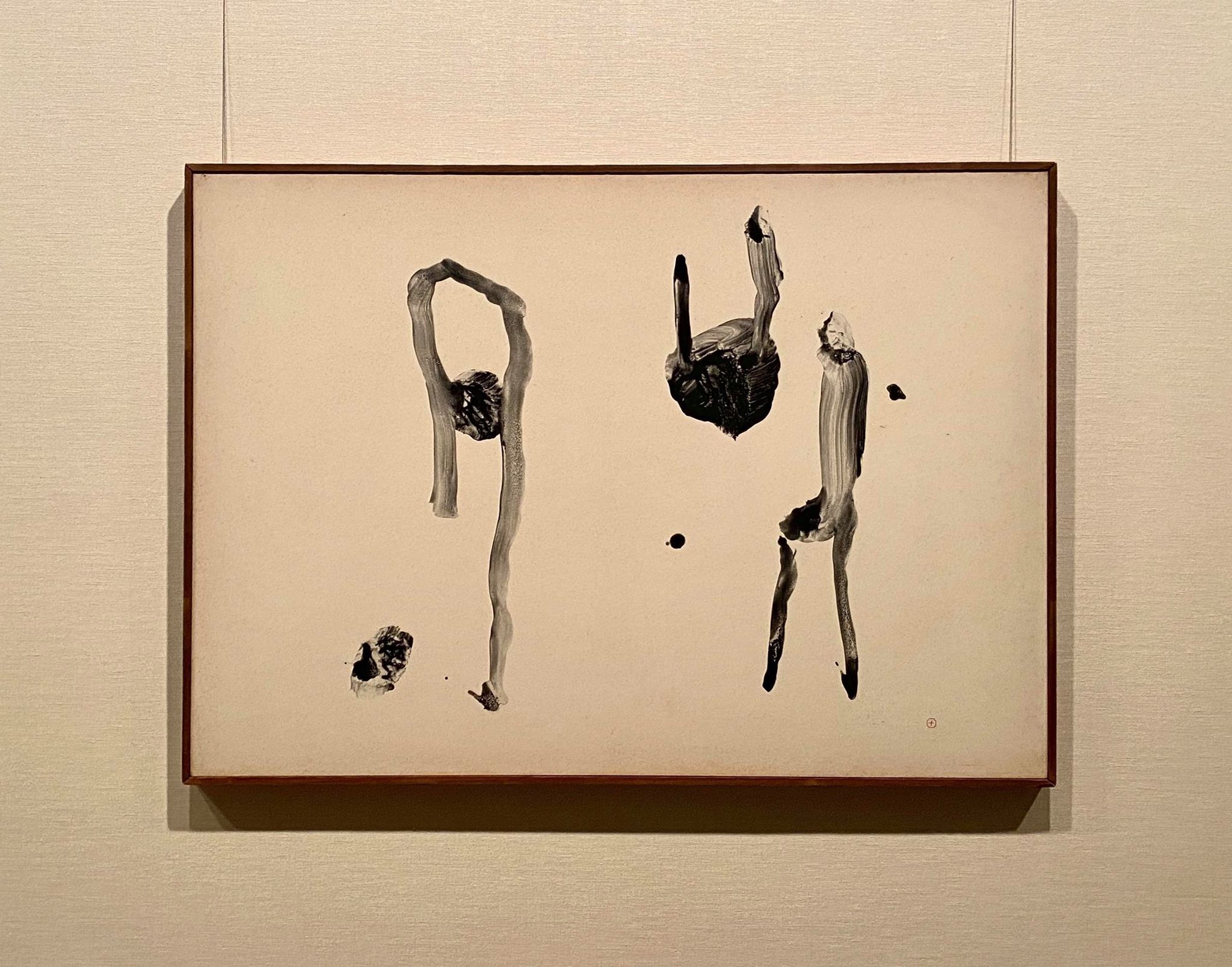

さて、桑鳩は昭和26年の日展に「愛」という作品を出品したことがよく知られています。孫のハイハイする姿を「品」とも読める形に託し、「愛」と題した作品は、書は文字を書くものというそれまでの常識からは大きくはずれるものでした。しかしその作品の面白さは、タイトルを読ませることで作品がみえてくるところにあります。

また、晩年には顔料を用いた「鳳」や「花鳥」などといった作品もあります。

こうしてみると、桑鳩は「造形的にそれまでにない動きを加えること」「タイトルと表現とのあいだに敢えてズレを加えること」「それまで使われることの少なかった用具用材を用いること」などを通して、それまで書家が見たことのなかった地平を切り拓こうとしたのでしょう。

革新的な発想は時に受け皿の枠組みを超越し、私たちに「書とは何か」と問いかけてきます。(谷本真里)

【ご紹介した作品】

「青山近落葉」 一面 33.0×132.4